- AIの重要性は知っているけど、具体的にはどう勉強すればいいの…?

- 独学でもAIスキルを身につけることはできるの?

- AIについて勉強しておかないと、時代に遅れてしまいそうで不安…。

ChatGPTの登場により、AI人材の価値が非常に高まっている一方で、AIスキルを持った人材は不足しています。AIに興味があっても、必要なスキルや学習のステップについて情報がなく、最初の一歩を踏み出せずにいる人が多くいるのです。

私はビジネスでDXプロジェクトを推進するに当たり、AIスキルについても学習し、現場での実践につなげてきました。

しかし、学習の方向性を決めず場当たり的に始めたため、振り返ると非常に遠回りをしていたと反省しています。

そこで、この記事では初心者でも挫折せず効率的に学習できるように、学習のロードマップと具体的な学習内容、目指せるキャリアアップについてまとめて解説します。

この記事を読めば「AI人材として市場価値を高めるのに必要な手順」が全てわかります。

今はたとえAI初心者でも、ゴール設定と基礎訓練をしっかり積み上げれば、確実に他の人より先行く人材になることができます。

ゴール設定をするためにはまず実践に触れる事。基礎訓練には「Di-Liteスキル」を身につけることが近道です。

「いきなり実践?」「Di-Liteって何?」と不安になってしまうかもしれませんが大丈夫です。

紹介する学習のロードマップは挫折しないよう無理なく進められますので、AIスキルを身につけたい方は是非最後まで読んでください。

AIスキル学習のロードマップ

上記がAIスキル学習のロードマップです。

本当に使えるAIスキルを得るためには、デジタル3領域の基礎スキルと自身の専門分野に根ざした課題解決力とを組み合わせることが必要です。

知識を実践経験を通じて磨き、専門性を高めていくのです。

目的意識は何よりも重要

学習のスタートには目的を明確にすることが何より大事です。

目的意識を高く持つためには、これから学ぶ課題を「自分事」にしなくてはいけません。

おすすめは、具体的な実践を通して課題を体感すること。

- 自分がAI活用の業務推進者となった。

- AIによる自動応答システムの開発メンバーになった。

- 希望の会社に入社するために、AIアシスタントの開発経験が必要になった。

目的であるスキルを活用する「実践」の場面を具体的に設定することで、目的が明確になり、学習を継続できるようになります。

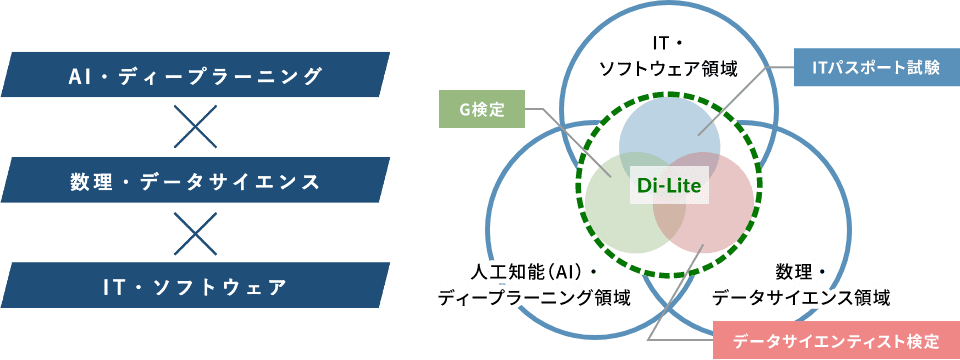

Di-Liteスキル

デジタルリテラシー協議会が定めるデジタル知識の3領域を合わせた複合的なスキルです。

デジタルリテラシー協議会 https://www.dilite.jp/

| スキル | 学習範囲(資格) |

|---|---|

| 統計、数学、データサイエンス | データサイエンティスト検定 |

| プログラミング、IT 全般 | ITパスポート |

| AI構築、AI利活用 | G検定 |

AIに代表されるデジタル社会に必要な基礎スキルを3つに分類したものであり、それぞれの学習範囲を以下の資格試験に反映させています。

それぞれの資格が、3つのスキルを身に着けた証になるのです。

実務経験と実課題への応用

知識を学び、資格を得ることだけでは、本当のスキルとは言えません。スキルとは課題を解決するための手段にすぎないからです。

Di-Liteスキルを身に着けたことで、もうAIの「言葉」が理解できるようになっているはず。

- 目標設定した課題

- kaggleのコンペティション

- AIアプリの開発に挑戦

など、これら「具体的な課題」に取り組むことで、「活かせるスキル」を手に入れましょう。

AIスキルのために学習する内容

AIスキルはどんなことを学ぶのか、学習の全体像を把握することは大切です。

そこで、Di-Liteスキルの3領域について、詳しく解説します。

学習範囲は改定され続けているので、最新の学習範囲をチェックしましょう。

数理・データサイエンス領域(データサイエンティスト検定)

データサイエンティストに必要な「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」「ビジネス力」という3つの分野に分かれています。(2024年6月より、生成AIなどのAI利活用スキルに対応した改訂が行われています。)

- データサイエンス力

- 数学・統計の基礎:線形代数基礎、微分・積分基礎、統計数理基礎など

- AI応用:自然言語処理、画像認識、大規模言語モデルなど

- データエンジニアリング力

- システムとデータ基盤: システム企画・設計、通信技術など

- プログラミング:基礎プログラミング、AIサービス活用、アルゴリズム、SQLなど

- ビジネス力

- ビジネス基礎:ビジネスマインド、データ・AI倫理、コンプライアンス

- AIプロジェクト推進:AI活用検討、スコーピング、分析アプローチ設計、生成AI活用など

ITソフトウェア領域(ITパスポート)

学習内容は大きく「ストラテジ系」「マネジメント系」「テクノロジ系」の3つの分野に分かれています。(2025年4月に生成AIに関する項目や用語例が追加されています。)

- ストラテジ系

企業活動や経営戦略、および情報システム戦略に関する知識 - マネジメント系

システム開発技術、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント、およびシステム監査に関する知識 - テクノロジ系

コンピュータ科学の基礎理論、コンピュータシステム、および情報技術の要素に関する知識

AI・ディープラーニング領域(G検定)

学習内容は「人工知能の基礎」「社会実装」、「関連する法律や倫理」等。

2024年11月の改定では、特に生成AIの登場による環境変化に対応し、大規模言語モデル (LLM)、拡散モデル (Diffusion Model)といった生成AIに関連するキーワードが新たに追加されています。

- 人工知能とは

人工知能の定義や具体例、AI効果、人工知能とロボットの違い - 機械学習の概要

教師あり学習、教師なし学習について回帰問題や分類問題の種類、代表的なモデルなど - ディープラーニングの概要

基礎知識、関係性、学習に必要なデータ量や計算リソース、CPU・GPU・TPUの特徴とその適性について - AI倫理・AIガバナンス

国内外のガイドライン(例: AI倫理、AIガバナンス、リスクベースアプローチ)

AIスキルの学習方法3選

おすすめする学習方法は以下の3つです。オンライン講座は視聴型と質問対応型に分けられます。どちらも動画コンテンツで学習することができますが、サポートが手厚くなる分、受講料が高額になります。

- 参考書:自分で勉強したい人向け。計画と自己管理が大事。

- オンライン講座(視聴型):動画で解説でわかりやすく、忙しい人におすすめ。

- オンライン講座(質問対応型):疑問解消・交流・モチベーション維持に最適。ただし料金は高額。

| 学習方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|---|---|

| 参考書 | 公式テキストや問題集で広い出題範囲を自力で学習 | 自分のペースで学べる。費用が安い。 | 学習の自己管理が必要。疑問点は自分で調べる必要がある。 | 低 |

| オンライン講座(視聴型) | 基礎から出題範囲の解説まで体系的に学べる | 動画で学習できる。学習ペースも調整可能。 | ネット接続が必須受講料金が発生する | 中 |

| オンライン講座(質問対応型) | わからないことを質問して解決しやすい講師や仲間との交流ができる | 手厚いサポートによる・疑問解消・モチベーションアップ | 費用が高額 | 高 |

参考書

メリット

- 自分のペースで学べる。

- 費用が安い。

- 重要ポイントをじっくり復習できる

デメリット

- 自己管理が必要

- 疑問点は自分で調べる必要がある

- 教材を自分で選ぶ必要がある

資格取得を目的とした参考書は多数あります。自分で学習計画を管理する必要がありますが、1冊で体系的に学べる点や、購入後に追加費用が発生しない点がメリットです。

最短突破データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック

データサイエンティスト検定の公式参考書。データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)を受験する方以外にも

データサイエンスを学んでみたい学生やビジネスパーソンの方にもおすすめしたい一冊です。

| 最短突破 データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック 第3版 [ 菅 由紀子 ] 価格:2860円 |

いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)

『ITパスポート』試験に、短期間で一発合格するための試験対策本です。

ITの知識がまったくない、未経験者や学生、新社会人の方々でもスラスラと学習を進めることができるよう、

初歩の初歩からとことん丁寧に解説されています。

| 【令和7年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ) [ 高橋 京介 ] 価格:1793円 |

深層学習教科書ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) 公式テキスト 第3版

ディープラーニング G検定 公式テキストの改訂版。G検定を受験しようと思っている人のみならず、

ディープラーニングについて概要を学びたい人やChatGPT等生成AIの理解・活用のための知識習得したい人にもおすすめ。

| 深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版 (EXAMPRESS) [ 一般社団法人日本ディープラーニング協会 ] 価格:3080円 |

ChatGPT時代の文系AI人材になる AIを操る7つのチカラ

いきなり資格試験対策書は大変という方は、こちらがおすすめです。

ChatGPTの仕組みや使い方だけではなく、「ChatGPTが引き起こした知的生産革命にどう対応するのか?」、

「自身のスキル向上をどう図るか?」具体的な方法が解説されています。

| ChatGPT時代の文系AI人材になる AIを操る7つのチカラ [ 野口 竜司 ] 価格:1760円 |

オンライン講座(視聴型)

メリット

- カリキュラムに沿って体系的に学べる

- スキマ時間に視聴することができる

- 視覚的に理解することができる

デメリット

- 受講料金がかかる

- ネット環境が必須

- 質問には対応していない

昨今ではオンラインで受講できる講座が増えています。動画形式で学ぶことができ、スキマ時間を使えることや、視覚的に理解を深められる点がメリットです。

Udemy

Udemy(ユーデミー)は、アメリカの会社が運営しているオンライン学習プラットフォームです。講座は買い切り型の動画となっており、購入後は自分のタイミング、ペースで視聴・学習ができます。

Aidemy

Aidemyは、2017年に開始されたオンラインAIプログラミング学習サービスです。無料で受講できる講座(Aidemy Free)も提供しており、まずは無料から始めたいという人におすすめです。

AVILEN

AVILENは、2018年に設立された法人向けにAIソリューションを提供している会社です。個人向けにオンラインのAI学習講座を提供しており、動画講座と合わせて試験問題にもオンラインで取り組める点が特徴です。

オンライン講座(質問対応型)

メリット

- わからないことを質問して解決できる

- 講師や仲間との交流が可能

デメリット

- 料金が高額

- Live講座の場合、時間の制約がある

SAMURAI ENGINNER

SAMRAI ENGINNERは、マンツーマンでの学習カリキュラムを提供するプログラミングスクールです。

専門コースだけではなく、定額制のプログラミング学習サービスも提供されています。

CTCテクノロジー

CTCテクノロジーではデジタル全般の教育プログラムを提供しており、オフラインでの集合研修やオンラインでのLive研修も開催しています。

実践学習の方法

競技イベント課題に取り組む

KaggleやSIGNATEなどのデータ分析・AIコンペに挑戦する実践課題に挑戦することで、習得スピードは飛躍的に上がります。

SIGNATEは日本企業の運営であり「日本語」で記載されているので取り組みやすいと思います。練習問題も用意されているので、課題を具体的にするためにも是非トライしてみてください。

練習問題例:2012年~2014年シーズン前半までのデータを使って、「2014年後半戦J1,J2全試合の観客動員数を予測するモデル」を作成しよう

https://competition-content.signate.jp/home

勉強会やハッカソンに参加する

他の学習者や技術者と一緒に実際の課題解決型イベント(ハッカソン)に挑戦することで、理論だけでなく“実践力”が身につきます。

マナビDXクエストでは、企業のDX推進課題に参画できるPBL (Project-based Learning) 型プログラムです。スケジュールは限定的ですが、働きながらでも参加できるプログラムなので是非検討してください。

マナビDXクエスト https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/

AIを学習するメリット【BEST5】

AIを学習する価値は年々高まっています。その中で以下の5つについて詳しく紹介します。

- 市場価値が上がる

- 将来の選択肢が増える

- 収入アップにつながる

- 人材不足は加速する

- プライベートにも応用できる

市場価値が上がる

AIスキルは今、世界中で求められています。

エンジニアだけでなく、営業、マーケティング、デザイン、教育…あらゆる職種で「AIを使える人」が重宝されます。

あなたの履歴書に「AIスキル」が加わるだけで、周りとの差は一気に広がります。

大げさに聞こえるかもしれませんが、AIの仕事への影響力は非常に大きいです。

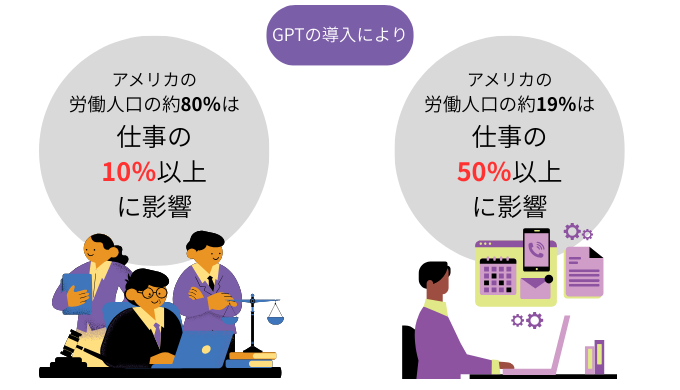

2023年のペンシルバニア大学とOpenAIの共同研究によると、米国の労働人口の約80%は、業務の10%に影響する可能性があり、労働人口の約19%は、業務の50%以上に影響を受ける可能性があると推計されています。

(引用資料元:https://arxiv.org/pdf/2303.10130)

将来の選択肢が増える

AIは業界を選びません。

医療、金融、製造、エンタメ、教育、スタートアップ…どの分野でもAIの知識は活かせます。

「AIが使える自分」になれば、未来のキャリアは自分で選び取れるようになります。

収入アップにつながる

AIスキルを持つ人材はまだまだ少数派。

需要が高い分、条件の良い仕事や副業のチャンスが舞い込みやすくなります。

「学んだことがそのまま収入に反映される」というのは、大きなモチベーションになります。

人材不足は加速する

世界中でAIの専門人材は足りていません。

今学び始めた人は、この波に早く乗る「先行者」になれます。

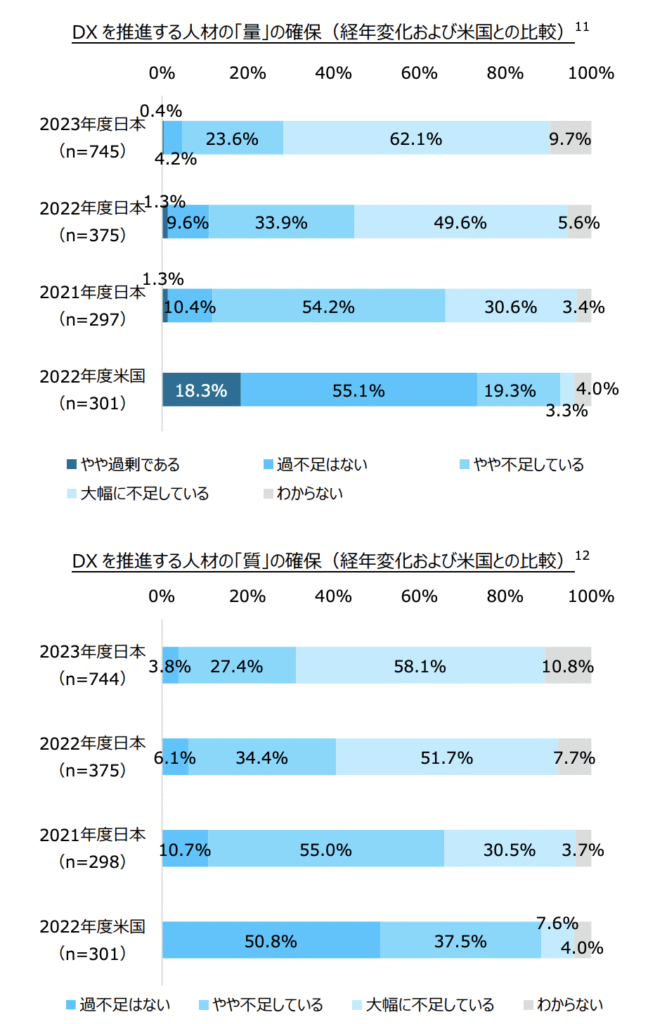

日本の不足は、解消するどころか広がっており、量・質ともに非常に不足しています。

2023年の時点で「量」・「質」ともにが不足していると答えた企業は85%以上です。

経済産業省 Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会報告書

プライベートにも応用できる

AIは仕事だけでなく、日常生活にも役立ちます。

家計の自動管理、旅行計画、画像や動画の編集、SNS運用、趣味のサポートまで――

「面倒な作業はAIに任せて、自分は楽しいことに集中」できる生活が手に入ります。

AI人材の市場価値が高まる理由

供給サイド、需要サイド、そしてマクロ環境を見ても「実務で価値を出せるAI人材」ほど市場価値が継続的に上がる構造になっています。

理由は以下の3点です。

- 専門知識の不足

- AI活用拡大による雇用創出

- 高齢化・人口減少

専門知識の不足

生成AIや機械学習は「触れるだけ」なら簡単でも、業務に安全・高品質に実装して成果を出すには高度な実務知識(要件定義、データ基盤、セキュリティなど)が要ります。

日本の公的機関の資料でも、最大の実装障壁は「熟練人材の不足」と明示されており、結果として「できる人」にプレミアがつき、報酬・裁量・ポジションで強く評価されます。

AI活用拡大による雇用創出

AIは特定のIT業だけでなく、全産業に急拡大しています。経産省のガイドラインでは、AIプロダクトマネージャー、Prompt/評価エンジニア、AIガバナンス・コンプライアンスなどの新たな職種の需要が見込まれています。

さらに日本のAI安全性評価を担うJ-AISIの整備が進み、評価・監査・基準適合の専門職も増える流れです。

高齢化・人口減少

日本では現在、65歳以上が29.1%になっています(2023年10月時点)。総人口は減少が続き、若年~生産年齢人口の供給制約が構造化しています。

人手不足を埋めるには自動化・省人化・高度化が不可欠で、AIは生産性を高める手段として最有力です。

公的レポートでも、人口減少でのリソース不足をAIが補完し、人間は上流工程(戦略・設計・要件定義)へシフトする見通しが示されており、この“上流×AI”を担える人材ほど希少価値が増します。

令和6年版 高齢社会白書 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

生成AIと従来のAIとの違い

これまでAIによる影響についてご紹介してきましたが、生成AIと従来のAIの違いについて、その基本を押さえておきましょう。

生成AI

学習したパターンを応用し

「新しいコンテンツを創り出す」

従来のAI

既存データを基に

「分類・予測・最適化する」

生成AIは創造型、従来AIは分類・予測型

生成AIは、大規模データを使い大規模演算をすることにより、言語をはじめとして、画像や動画、曲などを創り出すAIの総称です。

生成AIは、一昔前にはAIに手掛けることができないと思われていた「知的生産」タスクを生成AIはあっさりとこなします。

これまでにないユーザー体験

従来のAIが裏側で自動化を支える「見えないAI」だったのに対し、

生成AIは、ユーザーが直接やり取りできる「対話する創作パートナー」になっています。

このAIとユーザーとの位置づけが全く異なる点も、AIによる新たな時代の到来を象徴しています。

AI人材とはAI技術を使ってビジネス課題をクリアする人

似ているようで役割やスキル領域が異なる「AI人材」「IT人材」「デジタル人材」の違いを整理してみます。

| 項目 | 主な定義・役割 | 求められるスキル | 活躍フィールド | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| AI人材 | AIを「開発・運用・活用」できる人材。機械学習・生成AIなどを実務に組み込む。 | 機械学習・統計解析・プログラミング(Pythonなど)・データ前処理・MLOps・AI倫理/ガバナンス | 研究・プロダクト開発・業務改善・AI戦略 | 高度な専門性が必要。人材不足が顕著。 |

| IT人材 | 情報システムの「開発・運用・保守」に携わる人材。従来型のシステムエンジニアを含む。 | ネットワーク・サーバー・データベース・ソフトウェア開発(Java、C#など)・セキュリティ | システム開発会社、SIer、社内情報システム部門 | 企業の基幹システムを支える縁の下の力持ち。 |

| デジタル人材 | デジタル技術全般を使い「ビジネスや社会の変革」を推進する人材。 | DX戦略立案、データ活用、クラウド、AI・IoT、UI/UX設計、プロジェクトマネジメント | 企業のDX推進部門、コンサル、官公庁 | IT/AIを“使う側”として、事業価値に直結する役割を担う。 |

AI人材の分野・職種一覧

ここからはAI人材の具体的な職種についてご紹介します。

似た職種を指しているのに、用語がバラバラでわかりにくいと思いますので、ここで一度整理して見てみましょう。

AI・データ分野

- データサイエンティスト/データサイエンスプロフェッショナル/データビジネスストラテジスト

- たくさんのデータを使って、意味を見つけたり、会社の役に立つ情報を探す仕事です。

- 機械学習エンジニア/ディープラーニングエンジニア/AIエンジニア

- AI(人工知能)のしくみやプログラムをつくったり、コンピュータに学ばせて人間のような判断や予測ができるようにする仕事です。

- ディープラーニングエンジニアは、特に「深層学習」(たくさん重なった計算のしくみを使う高度なAI)の専門家です。

- 自然言語処理エンジニア

- 人の言葉(日本語や英語など)を理解したり、文章を作ったりするAIを開発する仕事です。

- AIプロジェクトマネージャー

- AIを使った仕事や開発が、計画通りに進むようにみんなをまとめて管理する人です。

- AIの倫理専門家

- AIが人に悪い影響を与えないように、ルールや考え方を決める専門家です。

IT・テクノロジー分野

- データエンジニア

- 大量のデータを保存したり、きれいに整理して使えるようにする仕事です。

- クラウドエンジニア/SRE(Site Reliability Engineer)

- インターネット経由で使えるサービス(クラウド)をつくったり、安定して動くように手入れする仕事です。

- IOTエンジニア/フィジカルコンピューティングエンジニア

- 家電や車など「モノ」にコンピュータやネットを組み込む技術者です。フィジカルコンピューティングも、現実の世界とコンピュータをつなぐ技術を開発します。

- システムエンジニア/プログラマー/Webエンジニア

- システムエンジニアは、コンピュータの仕組みやソフトを設計して作る人です。

- プログラマーは、その設計をもとに実際にプログラム(コード)を書く人です。

- Webエンジニアは、主にインターネットで使われるシステムやホームページを作る技術者です。

- サイバーセキュリティーマネージャー/サイバーセキュリティーエンジニア

- 会社や人の情報を守るため、コンピュータやネットを安全にする仕組みを考えたり、実際に守る専門家です。マネージャーは管理や指示、エンジニアは技術的な開発や対策が中心です。

ビジネス・戦略・企画分野

- デジタルストラテジスト/ビジネスアーキテクト

- デジタル技術を使って会社の仕組みや計画を考える人です。ビジネスアーキテクトは、特に会社全体やサービスのしくみを設計します。

- サービスデザイナー

- お客さんに喜ばれるような新しいサービス自体を考えて作る仕事です。

デザイン分野

- UX/UIデザイナー

- 使いやすく楽しいアプリやサイトの見た目や使い方(デザイン)を考える人です。

- グラフィックデザイナー

- ポスターやロゴなど「見た目」を美しく作る仕事です。

DX推進スキル標準でAIスキルが必要スキルに規定されている

これら全ての職種でAIスキルが必要なのか疑問に思われるかもしれませんが、経済産業省が公表しているDX推進スキル標準でも必要スキルとしてマッピングされています。

AIスキルはデジタル技術を取り扱う上で、前提のスキルとなっているのです。

DXスキル標準、DX推進スキル標準についてはこちらの記事を参考にしてください。

【DXリテラシーとは】今!製造業に求められるデジタルスキルを徹底分析

社会人のよくある質問

AIについて学習を始めたいと思う社会人の方のよくある質問をまとめました。ここで疑問を解消して具体的な一歩に進んでください。

必要な学習時間

これから学習する初学者の方は約300時間を目安にしてください。これは各検定の学習時間が100時間を目安にしているからです。

- データサイエンティスト検定…100時間

- ITパスポート …100時間

- G検定 …100時間

1.5時間〜2時間/日学習するとして、約6ヶ月

それぞれ関連する分野もあるため、一貫して学習すれば合計時間は短くなります。

独学での注意点

- 自分で計画を立てて教材を選定する必要がある

- 疑問点やエラーの解決に時間がかかる

- 間違った思い込みをしてしまう可能性がある

上記の点に注意すれば、AIの基礎スキルは独学で十分に突破可能です。

「独学にはちょっと自信が持てない…」という方も、以下の挫折しないコツを参考に学習に取り組んでください。

挫折しないコツ

私のおすすめする挫折せず学習を継続するコツには以下の4つです。

- 目的意識を持つ

- 実践的な課題に挑戦する

- 発信する

- 強制力をつける

目的意識を持つ

スキルを活用している具体的な場面を設定してください。

「何となくスキルがあればいいな…」という気持ちでは学習を継続することはできません。

忘れないように、活用している場面を一文で書き出し、机に貼っておきましょう。

実践的な課題に挑戦する

具体的な活用場面をイメージするためには、実践を経験することが最短ルートです。とはいっても職場ですぐにプロジェクトを立ち上げたり、メンバーに参加することは難しいと思います。そういった場合は、企業のAI課題の実例を学んだり、KaggleやSignateのコンペ課題に取り組むことをおすすめします。

自分の目標までの距離を実感することで、課題を具体的にすることができます。

発信する

学んだことをSNSやブログなどにアウトプットする習慣を持ちましょう。

書くことで理解が深まり、記録にもなり、発信した記録が自分の自信に繋がります。

強制力をつける

自分の意志だけでは。仕組みで自分を縛るのも効果的です。

SNS発信をルール化するのもいいですし、資格試験にあらかじめ申し込んでしまうのも良いでしょう。

サポートの手厚い有料コースに申し込むことも一つの手です。

「逃げ場を減らす」ことで、自然と継続できます。

認定資格、検定は転職に使えるか

結論からいうと、転職において認定資格そのものが使えるわけではありません。

しかし、AI人材が不足していることを説明した通り、企業はAI技術により「課題解決」ができる人材を強く求めています。

スキルはあくまでも具体的な課題を解決するための手段。

資格はスキルを客観的に示すための指標。

あなたが設定した具体的な課題に向き合うことで、資格は転職に使える実績に変わります。

まとめ

この記事では、AIを学習する方法について、まず押さえておきたいAI基礎とは何か、ロードマップに沿って説明しました。

多くの会社でデジタル化が急がれるこの時代。その中でもAIスキルは非常に注目されています。

まずは官民一体で推奨しているDi-Liteスキルを身につけることで、時代を乗りこなすスキルを手に入れてください。

この記事が、具体的な一歩を踏み出す一助となれば幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。