・「DXについてよく耳にするけれど、なぜそこまで重要なの?」

・「デジタルスキルって本当にキャリアアップにつながるの?」

・「結局、何から学べばいいのか分からない…」

デジタル技術の重要性が叫ばれる昨今、「どんなスキルが求められているのかが曖昧で、具体的なスキルアップができない」という声は少なくありません。

私は社内DX推進プロジェクトのリーダーを務め、現場課題と向き合いながらプロジェクトを推進してきました。当時は自分のデジタルスキルが追いつかず、何度も力不足を痛感しました。

しかし、この経験は転職市場でも高く評価され、結果的に年収130万円アップの転職に成功。今では、当時の挑戦がキャリアアップの大きな転機であったと実感しています。

この記事では、求められる具体的なデジタルスキルから、その背景にある理由、本質的な価値までを分かりやすく解説します。

初心者でも「何から始めればいいのか」「どう学べばいいのか」が理解でき、デジタルスキルを“武器”にするための実践ステップがすべてわかります。

政府も「デジタルスキル標準」を策定し、デジタル人材育成を強力に推進しています。

今、この大きな潮流に乗り学習を始めることこそ、最短で成果につながる方法です。

ぜひ本記事をきっかけに、最初の一歩を踏み出してください。

1. デジタルスキル標準(DSS)とは

社会全体のデジタル化が急速に進む中、ビジネスの構造そのものが変化しています。

この変革(DX:デジタルトランスフォーメーション)に対応するためには、DXリテラシーと専門性を持った人材の育成が欠かせません。

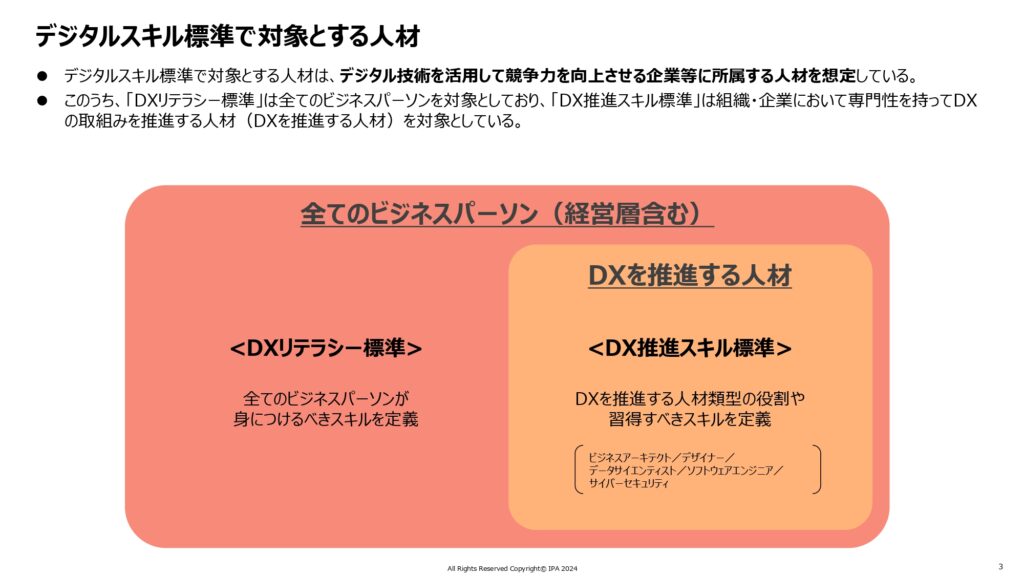

そこで経済産業省とIPAは、個人学習や企業の育成指針となる「デジタルスキル標準(DSS)」を策定しました。

1-1. DXリテラシー標準とDX推進スキル標準

デジタルスキル標準は以下の2つで構成されます。

- DXリテラシー標準:全ビジネスパーソンが身につけるべき基礎スキルを定義

DXの「Why(背景)」「What(技術)」「How(活用)」「マインド・スタンス」で構成され、DXを“自分事化”し行動できる人材を育成します。 - DX推進スキル標準:専門分野別に活躍できる人材を定義

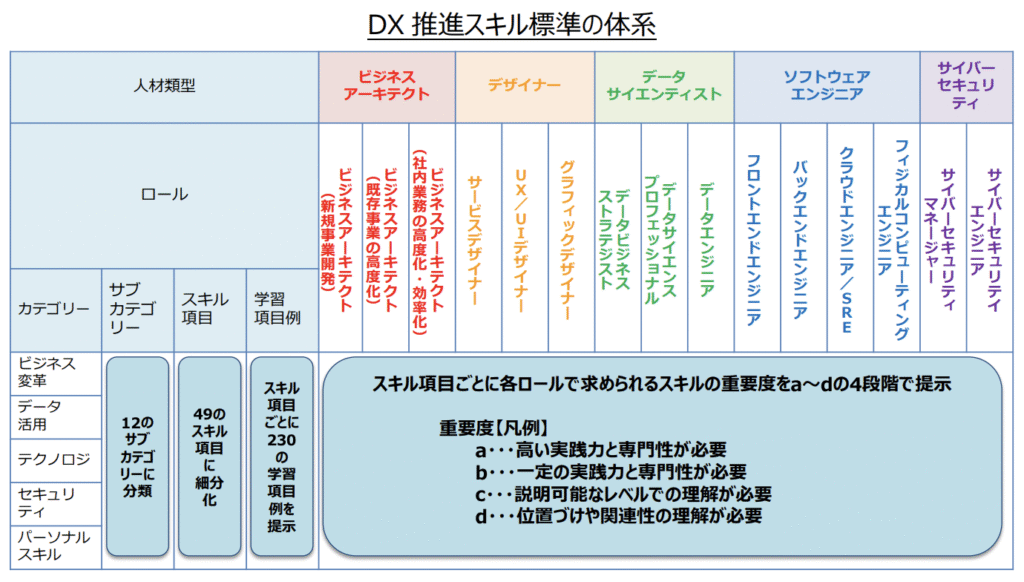

「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」の5分野に分かれ、各役割に必要なスキルを整理・可視化しています。

この指針により、自分に必要なスキルや役割を明確にしながら、段階的に学べるようになっています。

1-2. ITスキル標準、IT人材との違い

| デジタルスキル標準 | デジタル人材 | ITスキル標準 | IT人材 |

| IT専門スキルだけでなく、データ活用やビジネス変革力など幅広い素養を網羅。 IT部門に限らず「全社員」が対象となる | デジタル技術を活用し、ビジネス価値や変革を生み出せる人材 | システム開発、運用・保守、ネットワークなど、IT専門職の「高度IT人材」育成やキャリア設計を主眼とする | システムの企画・開発・運用など、IT領域の専門家 |

デジタル人材はIT部門にとどまらず、企画・営業・マーケティングなど幅広い分野で「IT技術×ビジネス」の視点で活躍できる点が特徴です。

2. デジタルスキル標準が求められる背景

デジタル人材の重要性について解説してきましたが、これらが求められる背景には何があるのでしょうか。

主な理由は以下の3点です。

ここにデジタル人材の市場価値が劇的に伸びている理由が現れています。

- 日本のDX化の遅れ

- デジタル人材の不足

- DXの浸透不足

2-1.日本のDX化の遅れ

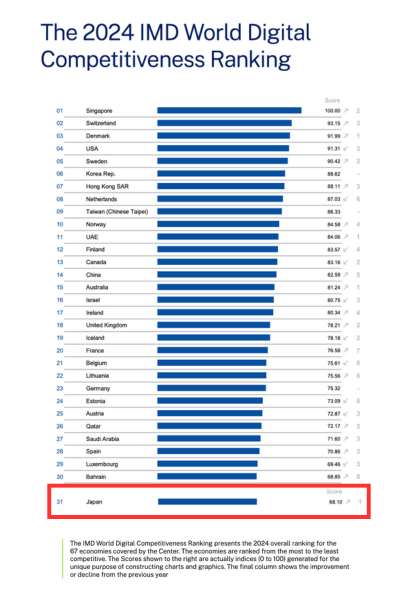

IMD世界デジタル競争力ランキング2024で日本は67カ国中、31位。

特に「人材(Talent)」が53位、「ビジネスの俊敏性」が58位と

- 国内外の優秀な人材の獲得・育成

- 企業がデジタル変革に対応する俊敏性

について、課題が指摘されています。

2-2.デジタル人材の不足

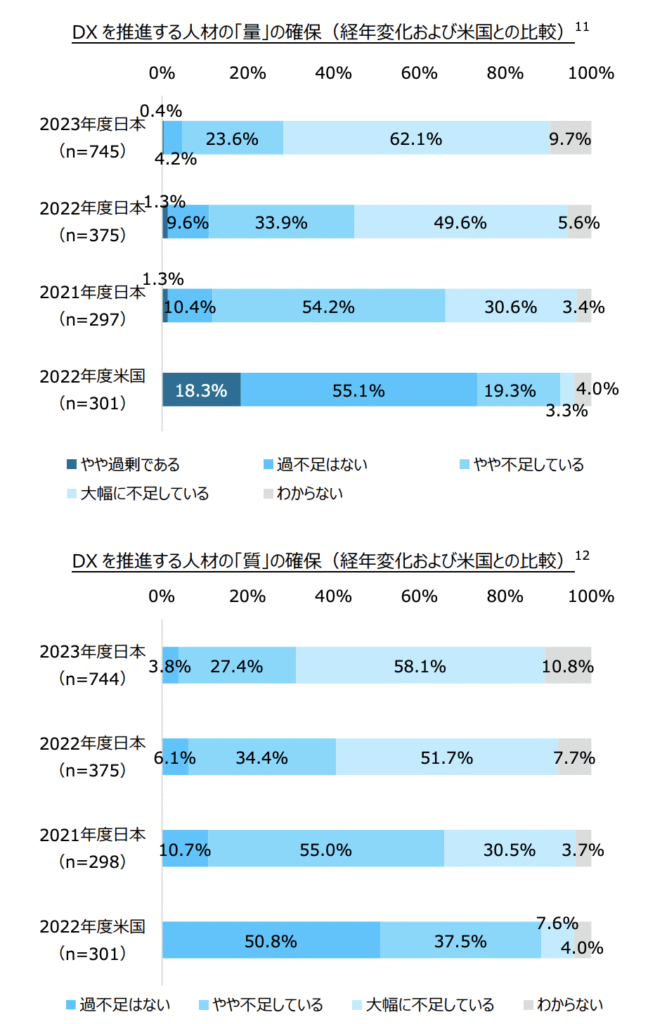

経産省の報告書(2025年5月)でも人材不足は依然深刻で、多くの企業が課題として挙げています。

日本は”量”・”質”ともに不足している状況ですが、特に人材の”質”の面で米国との開きが大きいです。

2-3.DXの浸透不足

この人材不足の根本原因として、まだまだDXが推進される基礎ができていない企業が多いことが指摘されています。

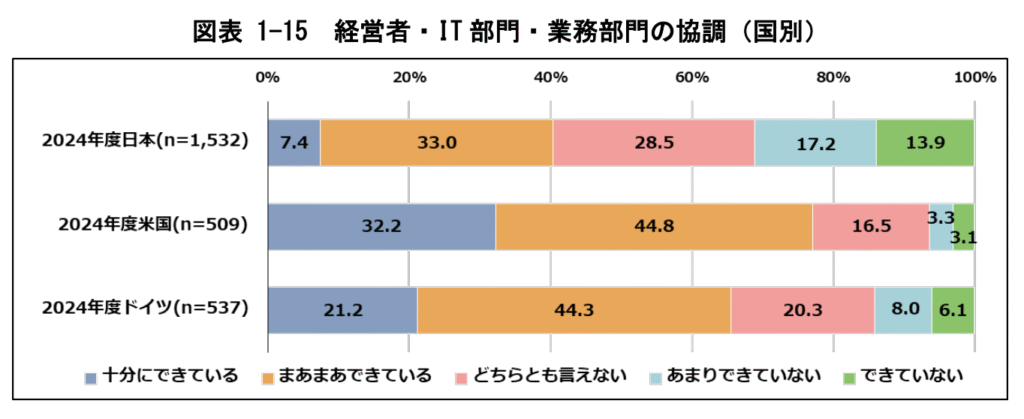

IPAの「DX動向2025」では、経営者とIT部門と業務部門との協調が十分でないという企業が6割もいる結果です。

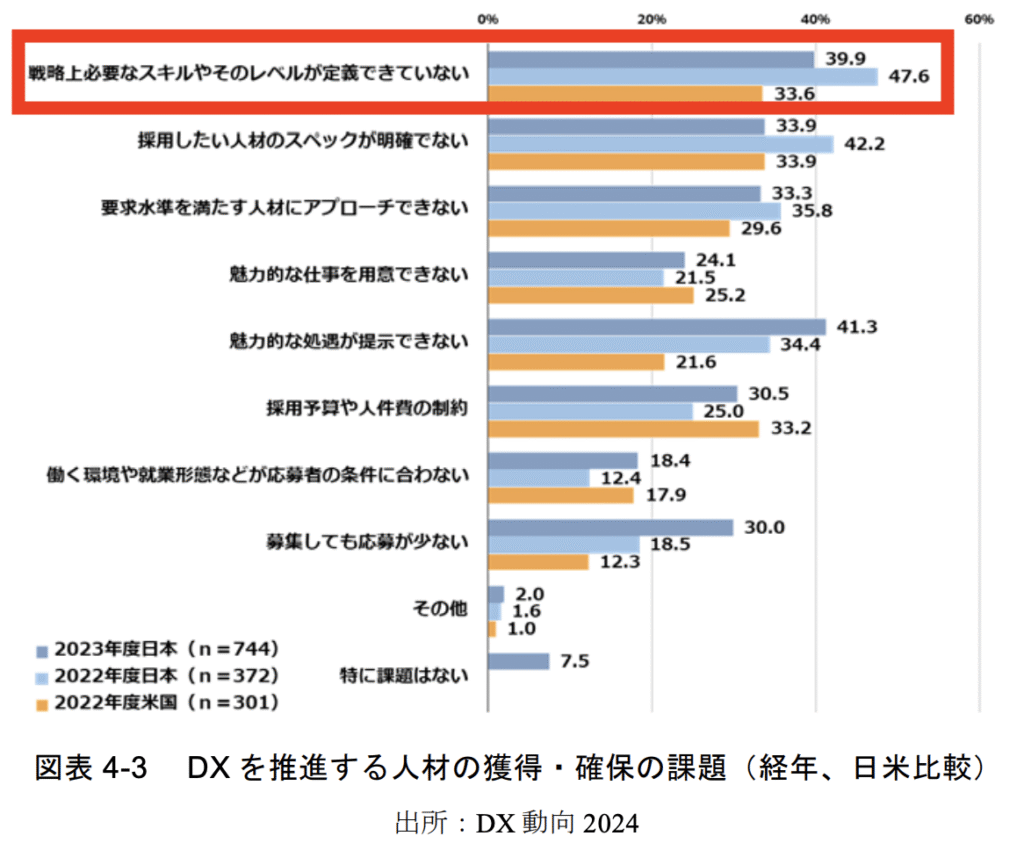

一方で、企業は自社のDX推進に必要なスキルを明確化できていません。

下記、同じくIPAの調査でも、「必要なスキルやそのレベルが定義できていない」と回答した企業が4割にものぼります。

このような状況により、「自ら学び、デジタルスキルを高める個人」の価値がますます高まっています。

3. デジタルスキルを身につける方法

それでは、このデジタルスキルの需要の高まりに対して、個人としてはどのようにスキルを身につければよいのでしょうか。

先に紹介した「デジタルスキル標準」に則ってスキルアップの方法を解説します。

3-1.DXリテラシーを身につけるには

DXリテラシー標準の4つのカテゴリーで体系的に学びましょう。

- 「Why」 …DXの背景

- 「What」…DXで活用されるデータ・技術

- 「How」…データ・技術の利活用

- 「マインド・スタンス」…新たな価値を生み出すための土台

これらはデジタルスキルを扱うための”基礎知識”ですが、前章で見た通り、まだまだ浸透していません。

そこで、読者の方にDXリテラシーについての質問をしたいと思います。

是非、少しだけ頭の中で答えを考えてみてください。

(回答例は、記事の最後に記載しますので参考にしてください)

質問

- 顧客価値は、デジタル技術の発展によりどのように変わってきたか(Why)

- AI活用の可能性と、精度を高めるためのポイントはなにか(What)

- 製造業界でのデータ・デジタル活用事例を一つ挙げてみよう(How)

- 社会変化に適応するために必要なマインド・スタンスにはどんな物があるだろう(マインド・スタンス)

わかっているようでも、意外といざ聞かれると答えることが難しいのではないでしょうか。

DXリテラシーは「知ること」で手に入れることができるスキルです。すぐに行動できる人から結果につながって行きます。

それでは、今からすぐできる行動を紹介します。

- DXの事例を知る

- 書籍・ニュースで知識を得る

- オンラインスクールや研修を活用する

- ITパスポート資格を学習する

特にITパスポート試験はDXリテラシーを高める試験として注目されており、近年の受験者数は大きく伸びています。

(2018年度の受験者数は約11万人→2024年度の受験者数は約31万人)IPA調べ

忙しい社会人には「月額制のオンライン講座」なども人気です。

下記のサイトでは、月額たった1,628円で講座が受けホーダイという破格のサービスを提供されています。(参考書1冊よりも安いです。)

ただでさえ低コストですが、ITパスポートと合わせて気になっていた資格の勉強をするともっとお得です。

3-2.DX推進スキル(専門性)を身につけるには

DXリテラシーとは異なり、直接的に課題解決につながるような専門性のあるデジタルスキルは、実践力がなければ身につきません。

自身の目標と役割を明確にして、その役割に沿って足りないスキルは補いながら専門性を磨いていく必要があります。

そこで「DX推進スキル標準」が活躍してくれます。

「DX推進スキル標準」の詳しい説明の前に、まず専門性を身につけるために必要なステップを紹介します。

スキル獲得のステップ

- 目標の明確化と必要な人材像・役割の特定(目標設定)

まず、自身がDXによって「何を実現したいか」を定めます。 - 現状のスキル可視化とギャップ分析(現状把握)

共通スキル項目毎に現在のスキルを可視化し、「どこが不足しているか」を明確にします。 - 実践的なスキル習得(実行)

座学だけでなく、職場での実践を通じて、理論と実践の両面でスキルを取得します。 - 育成・研修計画の策定(計画立案)

スキルギャップを埋めるために、学習プランを設計する。“どこまで到達するか(レベルごとに到達目標)”を設定するのがポイントです。 - 継続的なモニタリング・スキル評価(評価)

DXは技術やビジネス環境が変化しやすい分野です。定期的にスキルの再評価・アップデートを行い、必要に応じて再度トレーニングや学び直しを実施します

これは毎度おなじみのPDCAサイクルです。

PDCAサイクルを回す上で最も重要なことは、「Plan」つまり目標設定と現状把握。

課題を明確にすることが、課題解決の根幹であり、課題とは目標と現実とのギャップです。

デジタル人材不足の背景でもあった通り、この「”ゴール”と”現在地”を認識すること」が非常に難しい。

そこで、「DX推進スキル標準」の登場です。

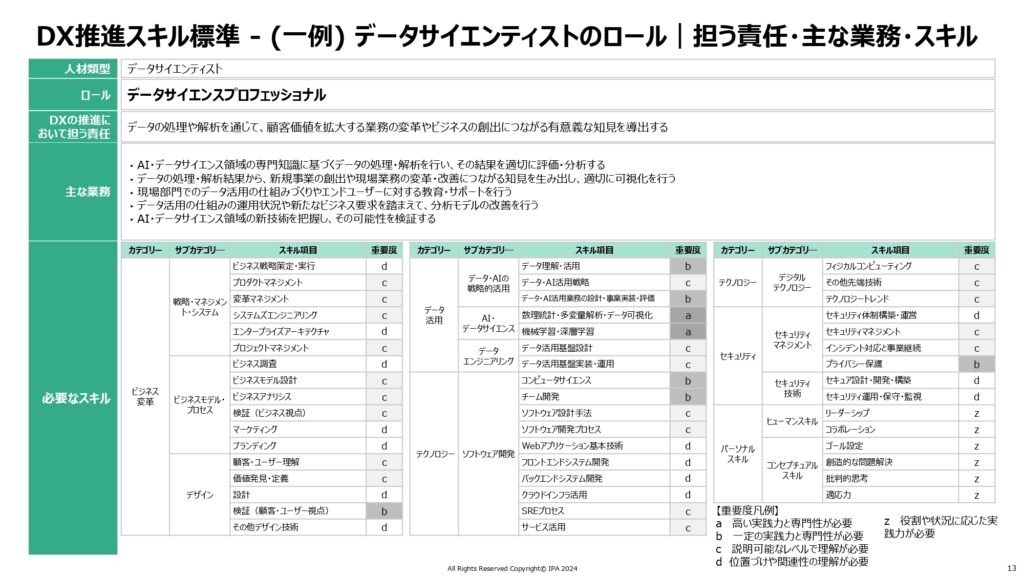

下記の図の通り、「DX推進スキル標準」では役割ごとに必要なスキルをマッピングしてくれています。

「DX推進スキル標準」では、必要スキルを重要度も含めて、規定しています。

これに沿ってスキルを見える化することで、学ぶべき学習コンテンツと習得レベルを把握することができるというわけです。

「DX推進スキル標準」に定められている役割をご紹介します。

政府資料(デジタルスキル標準 ver.1.2(PDF:3.5 MB))では、役割についての説明が非常にわかりにくいです。

以下の一覧では簡単な言葉で書き換えています。

マッピングされている詳細スキルについては、リンクのPDF資料を直接参照してもらえればと思いますが、

まずは自分のキャリアをイメージできるように、興味のある役割を見つけてください。

◎ビジネスアーキテクト

DXで「どこをどう変えるか」を決め、関係する人たちをまとめて実行を進める人

| ロール(役割) | 説明 |

|---|---|

| 新規事業開発 | 新しいビジネスやサービスの目標を決めて、「どうやったらできるか」を考え、関係する人たちをまとめながら、実現に向けて全体を進めていく人。 |

| 既存事業の高度化 | 今あるビジネスをもっと良くするための目標を決め、方法を考え、関係する人たちをまとめながら、よくしていく流れを進めていく人。 |

| 社内業務の高度化・効率化 | 会社の中の仕事をより便利にするための目標を決め、やり方を決めて、人をまとめながら改善を進めていく人。 |

◎デザイナー

お客さんの視点に立って、サービスや商品の考え方や見せ方をつくる人

| ロール(役割) | 説明 |

|---|---|

| サービスデザイナー | お客さんや社会の困りごとを見つけて、「どんなサービスを作るか」を考え、それを続けられる仕組みを作る人。 |

| UX/UIデザイナー | サービスやアプリを使う人が「使いやすい」「楽しい」と感じられるように、見た目や操作のしかたをデザインする人。 |

| グラフィックデザイナー | ブランドのイメージを目に見える形にして、広告やWebのデザインで統一感を出す人。 |

◎データサイエンティスト

ビジネスに役立てるために、データを集めて整理・分析するしくみをつくる人

| ロール(役割) | 説明 |

|---|---|

| データビジネスストラテジスト | データを使ってビジネスをよくするための作戦を立て、その実行をリードする人。 |

| データサイエンスプロフェッショナル | たくさんのデータを分析して、新しい気づきや価値を見つける人。 |

| データエンジニア | データを集めたり分析したりしやすくするための仕組みを作る人。 |

◎ソフトウェアエンジニア

デジタルのサービスやシステムを作り、動かし続ける人

| ロール(役割) | 説明 |

|---|---|

| フロントエンドエンジニア | ユーザーが直接使う画面やアプリの見える部分を作る人。 |

| バックエンドエンジニア | アプリの裏側で動くしくみ(サーバーなど)を作る人。 |

| クラウドエンジニア/SRE | サービスが止まらず、安全に動き続けるように、システムの環境を整える人。 |

| フィジカルコンピューティングエンジニア | 現実のモノ(センサーや機械)からデジタルにつなげる仕組みを作る人。 |

◎サイバーセキュリティ

サービスが安全に使えるように、デジタルの危険から守るしくみを整える人

| ロール(役割) | 説明 |

|---|---|

| サイバーセキュリティマネージャー | デジタルを使ったビジネスで起こる危険(ハッキングなど)を予測し、守るための方針やルールを決める人。 |

| サイバーセキュリティエンジニア | 実際に仕組みを作って守りを固め、サービスを安全に使い続けられるようにする人。 |

スキル獲得のステップで紹介している通り、スキルの習得には実践での経験が欠かせません。

DXリテラシー標準とのレベルの違いはここにあります。

実践を含めた学習コンテンツも世の中には数多く提供されていますが、サービスの特性上非常に高額になりがちです。(何十万円もする講座が多いです…。ちょっと尻込みしちゃいますよね。)

職場での実践が難しいという方は、下記のサイトでは「教育訓練給付制度」が利用できる講座も紹介されており、給付金を受けることで、コストをかなり抑えることができます。是非、参考にしてください。

ポータルサイト「マナビ DX(デラックス)」

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が運営するデジタル人材育成プラットフォームです。

デジタルスキル標準などのスキル標準への対応を経産省・IPAが審査し、合格した講座のみを掲載しており、優良な講座が厳選されています。

無料で受講できる講座も多くあるので、是非活用してください。

4.デジタル人材に必要なマインド

DX推進の際によく見られる失敗の一つが「技術の導入自体が目的化してしまう」現象です。

これは本来、企業や組織のビジネス変革や顧客価値向上のためにDXを進めるべきところ、「新しいシステムやツールの導入」そのものがゴールになってしまい、本質的な成果や価値に結びつかないというものです。

ここでは、デジタル人材としてスキルアップをしていく皆様にも、スキル獲得自身が目的化してしまわないための注意点についてふれておきます。

4−1.注意点と成功のためのポイント

- DXの技術はあくまで手段であり、DXの目的は「ビジネス変革」「価値創出」「顧客提供価値の向上」であることを理解する。

- 「なぜそのスキルを学習するのか」「どんな課題を解決したいのか」を明確にし、ゴールを明確にすることが必要。

- 技術は既存業務の延長だけではなく、ビジネスプロセスの見直しや新しい仕組みの構築とセットで考えることが重要。

「スキル自体が目的化してしまう」学習は本質的な成果に結びつかないばかりか、“形だけのスキル”の典型例です。

これを防ぐためには課題を自分事にすることが何より重要です。積極的に今の職場で発生している課題についてデジタル技術で解決ができないか考えてみてください。

例えば、紙の成績書の取り扱いを一つとっても、

- 入力自動化のためにRPAを導入する

- 検査工程の入力を電子化する

- そもそも検査を自動化する

等々、現場の状況に応じて様々な対策が検討できます。

課題が自分事になれば、目的意識が自然と高まるのです。是非、課題を見つけるアンテナを立ててみてください。

4−2.ビジネスの専門性が重要

ここまで、デジタルスキルの重要性についてご紹介してきて不思議に思われるかもしれませんが、重要なことなのでここではっきりとお伝えします。

デジタルスキルは解決のための手段であり、課題を定める”企画力”があって初めて活用されるスキルです。

ビジネスの変革をもたらすような課題を見つけるためには、業務に精通する専門知識と理想を描く想像力が必要です。

このスキルを伸ばすためにも、課題解決の実践の中でデジタルスキルを活用することを心掛けてください。

デジタルスキルだけでなく、現場の課題を理解できるビジネスサイドのスキルの両面を持っている人材が、今求められているデジタル人材です。

5.まとめ

デジタル人材は、単にIT技術を使いこなすだけでなく、ビジネス価値を生み出す存在として今あらゆる業界から求められています。

政府が策定した「デジタルスキル標準」は、これからの学習における指針であり、最短ルートです。

まずはDXリテラシーの基礎を固め、その後、自分が活躍したい役割に応じた専門スキルに磨くことで、着実なキャリアアップが可能になります。

重要なのは「なぜそのスキルを身につけるのか」という目的意識。

技術はあくまで手段であり、価値創造やビジネス変革につながってこそ真のスキルと言えます。

この記事をきっかけに、一歩を踏み出し、デジタルスキルを未来の自分の武器にしていきましょう。

DXリテラシーを身につけるには、国家資格であるITパスポートがおすすめです。

スキマ時間を活用した効率的な学習で大事な時間を無駄にしません!

質問の回答例

- 顧客価値は、デジタル技術の発展によりどのように変わってきたか

→ デジタル技術によって顧客ニーズが多様化・個別化し、パーソナライズされた体験や即時性・利便性が重視されるようになりました。

また、ビッグデータやAIを活用して顧客の状況や嗜好を細かく把握し、きめ細かい価値提供が可能になっています。 - AI活用の可能性と、精度を高めるためのポイントはなにか

→ AIは業務自動化、需要予測、不良品検知、最適化など多分野で応用が期待できます。精度向上には「質の高い大量の学習データ」「業務ごとのAIチューニング」「継続的な検証・改善」が不可欠です。 - 製造業界でのデータ・デジタル活用事例を一つ挙げてみよう

→ キユーピー社ではAI画像認識を活用し、原材料の不良品をリアルタイム検知するシステムを導入。品質向上と効率化の両立に成功しています。 - 社会変化に適応するために必要なマインド・スタンスにはどんな物があるか

→ 変化を前向きに捉える柔軟性、学び続ける姿勢(リスキリング)、他者との協働意識、失敗から学ぶチャレンジ精神、新しいテクノロジーや価値観を受け入れるオープンマインドなどが必要です。