金属が熱や加工で硬くなったり柔らかくなったりって、何でなんだろう?

いざ言われてみるとわからないことだよね。

実際のモノは何がどうなってるかな?

硬化は金属組織(原子配列)の変質によって起こります。熱硬化(焼入れ)は主に鋼において、加工硬化は全ての金属で起こりますが、材料によりその度合いは異なります。

この記事では、金属組織と硬化の原理(特性変化の原理)について解説いたします。ちょっと難しいと思われるかもしれませんが、できる限り分かりやすくまとめていますので、最後まで読んでいただけるとありがたいです。

- 金属組織とはどういったものか。

- 加工硬化のメカニズム。

- 熱硬化のメカニズム。

- 材料の特性が変化するとは何か。

金属組織について

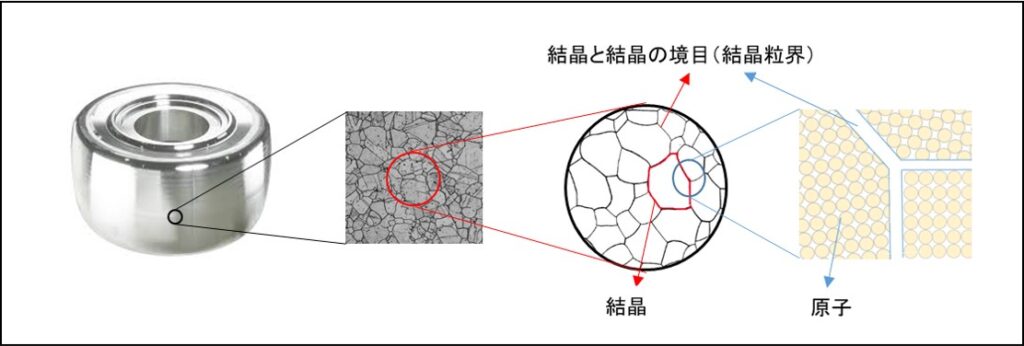

金属は原子が規則正しく並んだ「結晶」と並びが乱れた「結晶粒界」の集まりです。

顕微鏡で観察できる金属組織を見てみよう。

結晶とは格子状に規則的に並んでいる原子の集まりです。また、結晶と結晶の境目には結晶粒界と呼ばれる領域が存在しますが、この結晶粒界は、原子の並びが乱れた構造になっています。金属組織は、この原子が規則正しく並んだ結晶と並びが乱れた結晶粒界が集まることによって構成されています。

へー、ふ~ん。

上述の通り、結晶中の原子は基本的に規則性をもって並んでいるのですが、実は部分的にそうでない箇所(欠陥)が存在します。その欠陥を転位と呼びますが、金属の変形はこの転位が結晶中を移動することにより起こると言われています。

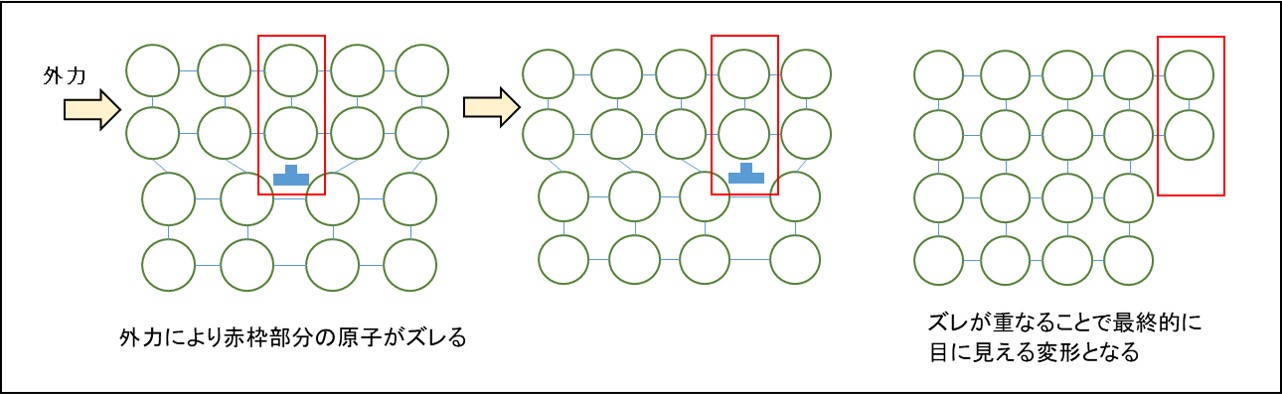

金属に外力が加わると、構造的に不安定な転位が押され、原子配列にズレが生じます。

このズレが徐々に伝播していくことで、結果として原子サイズの段差ができます。転位の移動が幾重にも重なりあうと、この段差は大きくなり、やがて目に見える変形となります。

ここまでが前提条件のようなもの。そうなんだと思ってもらえれば大丈夫。

うーん、金属組織のことは分かったけど、だから何でこの金属組織が硬くなったりするの?

それじゃあ、実際の現象(硬化処理)を見てみよう。

金属材料の強化方法

加工硬化

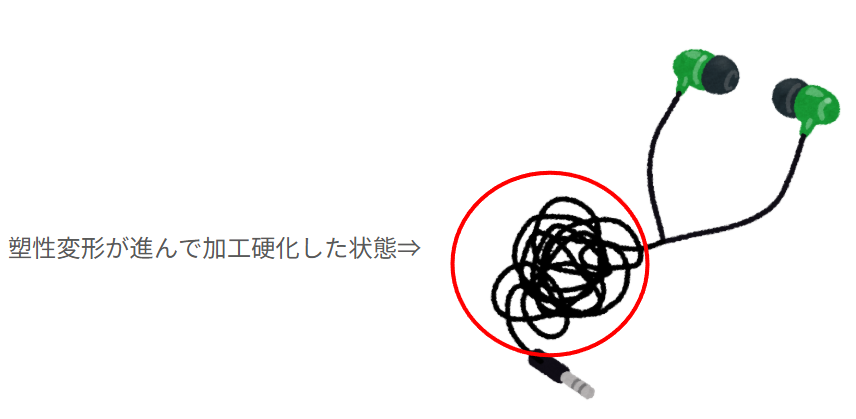

金属に圧延や鍛造などの冷間加工を加え、塑性変形をさせると硬さや強度が高くなり、加工が次第に難しくなっていくことを加工硬化(または、ひずみ硬化)といいます。

塑性変形?変形させていくと固くなるってこと?うまくイメージできないな…。

塑性変形は上で説明した転位が起きて変形が残っている状態。この塑性変形が進むと互いに絡み合いながらもう動けない~って状態になる。イヤホンがぎちぎちに絡まって硬くなったって感じかしら。

ぎちぎちで、変に引っ張ったら切れちゃったり、もう全然伸びない状態だ。

※加工硬化により靭性や延性が低下します。

加工硬化は結果的に転位の動きを抑えられて、変形しにくい金属、つまり高硬度の金属になるということ。

言い換えるなら、転位の動き抑えると硬くなるということね。

加工硬化を一例に説明いたしましたが、私たちの身近にある金属材料は、必要な機械的性質を得るために、転位の動き抑える様々な手法がとられています。代表的な手法としては、加工硬化、析出強化、固溶強化、結晶粒の微細化、という4つの手法があります。

析出強化(硬化)

通常の結晶の中に微細で硬い結晶を作り(析出させ)、この微細な結晶が転位の動きを阻害することで強くする手法です。微細な結晶を析出させるためには時効処理と呼ばれる熱処理を行います。

析出物は絡まったイヤホンでいうところの”結び目の玉”のイメージかな。

※時効処理(析出硬化処理)については『熱処理ってややこしい…!』を参照

固溶強化

固溶強化は、元の金属に他の金属などの元素を混ぜることで強くする手法です。大きさの違う元素が混じると金属結晶は、その混ざった金属の周辺ではひずみが発生します。そのため、転位の移動が阻害されるというものです。一般的に金属は合金として使用しますので、多くの金属材料では固溶強化の効果受けていると言えます。

結晶粒の微細化

結晶粒の微細化は、結晶の大きさを小さくすることで強度を上げる手法です。金属は原子が規則的に並んでいるからこそ、転位の移動が起きやすいのですが、原子の配列が乱れた結晶粒界では転位の移動が妨げられます。

結晶粒径を小さくすることで結晶粒界の割合を増やすことにつながり、転位の動きが抑制され強度が向上します。

結晶粒の微細化には鋼の場合、焼き入れ焼き戻しの熱処理が用いられています。

金属組織の転位を抑えることで金属組織を強化していることがわかったよ!

でも、熱で硬くなるのも同じ現象なのかな?

いわゆる、焼きが入って硬くなるってやつね。それじゃあ、焼入れについても詳しく説明するよ。

焼入れの仕組み

鋼の場合、もともとはフェライト+セメンタイトやパーライトという比較的柔らかく粘り気のある組織で形成されています。

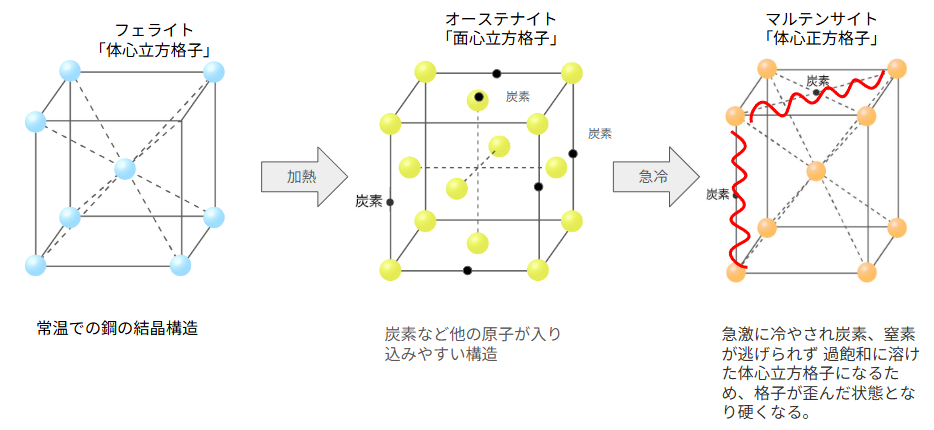

これを熱すると、原子の動きが活発になり、一定の温度(変態点)を超えると鉄、炭素、微量元素が溶け合って均一に混ざり、オーステナイト変態と呼ばれる現象が起こります。再び時間をかけて冷却するとフェライト変態し元に戻りますが、急冷するとマルテンサイト変態を起こします。

このマルテンサイト化した組織は非常に硬い性質を持っており、この一連の流れと硬さを利用した技術が焼入れです。

む、難しい…。

組織の変化をみながら解説するよ

マルテンサイトは炭素が鉄原子同士の隙間に閉じ込められて、満員電車みたいな状態っていうイメージかな。

転位を阻害するのとは違うけど、焼入れも金属組織の変化によって起きているんだね。

そう!結晶構造の違いが、材料特性の違いを生んでいるの。

まとめ

- 金属は結晶と結晶粒界の集まりである。

- 金属が変形するのはその結晶構造に「転位」があるから。

- 金属が硬くなったり柔らかくなったり特性が異なるのはその結晶構造の違いにある。

- 材料の強化方法は、力を加えたり熱を加えることで結晶構造を変化させている方法である。

熱処理もそうだけど、金属組織ってやっぱりちょっと難しいかな。

結晶組織のことが何となくわかっているだけでも、専門知識の理解が深まると思うよ。

う~ん。でも、もうちょっと詳しく勉強しようかな。

そういうことなら、ちょっと補足したいんだけど、実際問題焼入れには焼戻しがセットなの。これはマルテンサイト組織を微細なフェライトやセメンタイトが析出した組織に戻すことによって靭性を回復させる必要があって、というのも焼入れ直後の状態では、確かに最高の硬度があるけど、同時に非常に脆い状態でもあって実用的な部品には、ある程度の靭性が必要不可欠なのね。それと焼き戻しの方法には高温焼き戻しと低温焼き戻しという方法があって、より硬度を維持するためには低温焼き戻しが適していて、これによってマルテンサイト組織中に微細な炭化物を均一に分散させて硬度の低下を最小限に抑えながら、靭性を大幅に改善させる・・・

やっぱりこれくらいでいいっ!。