学生時代、英単語やスペルを覚えることに意味を感じられず、いつも「なんのためにやるんだろう」と思っていました。

社会人になっても、英語を話せる人を見て「自分とは別世界の人たちだ」と心の中で線を引き、苦手なままでいいと自分に言い聞かせてきた。

でも、頭の片隅ではずっと思っていませんでしたか?

「英語ができるようになったら、もっと可能性が広がるかもしれない」

「いつかは話せるようになりたい」

私もまさにそうでした。

思い切って学び直す決意をしても、何から始めればいいかわからない。

TOEICを受けては落ち込み、教材を買っては途中で挫折…。

時間もお金も失い、「やっぱり自分には無理なんだ」と何度も思いました。

「効率的な方法」と聞けば飛びつき、それでもうまくいかない。

そんな遠回りの中で、私はようやく気づいたんです。

「できない理由は、自分の“苦手”をちゃんと理解していないからだ」 ということに。

自分の苦手を分解して言語化すると、少しずつやるべきことが見えてきます。

そして、小さな「できた」を積み重ねるうちに、驚くほど「もっとやりたい」という気持ちが芽生え始めるのです。

この記事では、英語が苦手でも「やりたい」に変わった私のリアルな体験と、その具体的なステップをお話しします。

「英語が苦手だから無理」と思い込んでいるあなたも、きっと「とりあえず一歩踏み出してみよう」と思えるはずです。

1.苦手意識を「言葉」にすると、学習は変わる

苦手意識を言語化するメリット

まず大前提として、漠然とした苦手意識を言語化するメリットを整理しておきます。

- 具体的な課題がわかると、「まずこれをやろう」と小さな行動に落とし込める

- 小さな行動を選べると、試す→改善→調整というサイクルを自然に回せる

- 自分で決めた行動は、自発的なモチベーションを生む

- 具体的な課題があれば、達成度をはっきり測れるので成功体験を積みやすい

- 課題が曖昧なままだと「改善している感覚」が得られず、自信が育たない

- 成功体験が増えると「やればできる」という自己効力感が育ち、次の一歩を踏み出せる

- 言語化で課題が「攻略可能」になると、「やってみたい」という気持ちが自然に生まれる

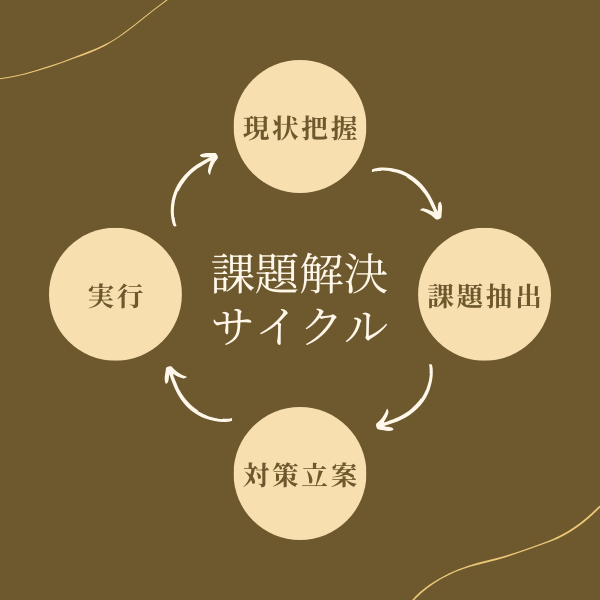

この通り、課題解決に向けた具体的な対策を立案する前(実際の学習に取り組む前)には、課題抽出のステップが欠かせません。

製造業で品質改善や不良解析などに取り組んだ経験がある方なら、「現状把握 → 課題抽出 → 対策立案 → 実行 → フィードバック(現状把握)」というサイクルを聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、英語が苦手だという人ほど、この「課題抽出」のための言語化に苦戦します。

当時TOEICテストでライティングを半分以上塗り絵していた私には、痛いほどわかります。

最初は「何がわかっていないのかさえわからない」状態なのです。

その理由についても整理して考えてみましょう。

なぜ苦手なものは課題の言語化が難しいのか

- 自己認識の壁(気づきの難しさ)

何ができていないのか、自分で客観的に把握するのが難しい。

特に英語の発音や文法の細かいルールは感覚的で掴みづらい。 - 自己防衛的な心理

苦手なことに向き合うと自己否定感が強くなりがちで、問題を深掘りしたくない心理が働く。

「わからないままでいたい」「逃げたい」気持ちが言語化の妨げになる。 - 経験不足による言語化スキルの不足

課題を言語化するには、ある程度の知識と経験が必要。

英語初心者ほど「何が問題か」を説明する言葉を持っていない。 - 複雑で多面的な課題

英語の苦手は「発音」「語彙」「文法」「リスニングのスピード」など多岐にわたり、どれが根本原因かを特定しにくい。

「自己防衛的な心理」というのは、まさに「苦手だ」という言葉で自分に蓋をしていた当時の私にとっても耳が痛い話です。

そして、経験不足という原因にも大きくうなずくところがあります。

私は「英語が苦手なら中学英語をやり直した方がいい」というアドバイスを受け、中学英語の参考書に取り組みました。それだけで英語力の基盤が完全に整ったわけではありませんでしたが、「自分が何を理解していないのか」が少しずつ見えるようになりました。

単語を知らなかった、文構造が理解できていなかった、熟語の使い方がわかっていなかった――そんな問題の根っこを理解できるようになったのです。

英語に苦手意識を持っている方は、まずは「気づきの難しさ」にも注意しながら、その正体を深掘りしてみてください。

ご存じの方も多いと思いますが、課題解決において現状把握と課題抽出ができれば、あとは解決したも同然です。

なぜなら、あとは対策を実行し、結果をフィードバックして改善を繰り返すだけだからです。

次の章では、その最初のステップである「現状把握の方法」について解説していきます。

2.英語力を客観的に知る方法|正しいスタート地点を見つける

まず最初に、現状把握の重要性について改めて確認しておきましょう。

- 抜け漏れや誤認を防ぐ

先入観や感覚に頼らず、事実やデータを多角的に捉えることで、思い込みや主観による誤った課題設定、重要な問題の見落としを防ぎます。 - 現状と理想(目標)のギャップを明確にする

現状と理想の差を具体的にすることで、「どこに問題があるのか」「何がボトルネックなのか」を正確に把握できます。

「あなたの英語力はどれくらいですか?」と聞かれて、先入観や感覚ではなく、客観的に答えられる人はどのくらいいるでしょうか。

おそらく「英語が苦手だ」と思っている人の中で、正確に答えられる人は多くないはずです。

少し意地悪な問いかけに聞こえたかもしれませんが、それほど「正しいスタート地点」を知ることは大切です。

現状把握は、学習の土台を築くために欠かせないステップであり、決して軽視してはいけません。

自分の英語力を把握する方法|アウトプットしてみる

おすすめの方法は、アウトプットを通じて自分の状態を知ることです。

- オンライン英会話

- TOEICテストの受験

- 英語日記の作成(公開前提)

これらは、あなたが今持っている知識を「外に出す」ことで、自分の「できること」「できないこと」をはっきりさせるための方法です。

一方で、

- 問題集を解く

- 発音アプリを使う

- シャドーイングをする

これらもアウトプットですが、「現状把握」という観点ではおすすめできません。

では、その違いはどこにあるのでしょうか。

現状把握のカギ「三現主義」

現状を正しく捉えるには、製造業でもおなじみの「三現主義(現地・現物・現実)」がヒントになります。

- 現場:実際に問題や活動が起きている場所に足を運ぶ

- 現物:問題の対象(自分の能力やスキル)を直接確認する

- 現実:その場で起きている事実を客観的に把握する

例えばオンライン英会話なら、

- 現場:実際の会話の場面で

- 現物:自分のスピーキング力やリスニング力を

- 現実:講師からのフィードバックを受けながら

それぞれ確認することができます。

TOEICテストや英語日記も同様です。テストでは目標スコアに対して足りないスキルが明確になりますし、日記では文章力の課題が具体的に見えてきます。(日記の場合は、AI添削や講師からフィードバックをもらうなど、客観的な評価を取り入れるとより効果的です。)

ただし、どんなアウトプットでも良いわけではありません。

目標に合わない場面や、指標がずれている方法、あるいは客観的なフィードバックがない方法では、正確な現状把握はできません。

私の失敗談と気づき

私も最初はできないことばかりだったので、「何をやっても英語力は上がるだろう」と思い込み、現状把握を軽視していました。ですが、課題を言語化しないまま学習を続けても、効果は思った以上に低く、何より続きませんでした。

オンライン英会話を通じて講師からフィードバックをもらったことで、自分の課題がはじめて「言葉」として理解できるようになり、学習の方向性が見えたのです。

これから英語学習を始める方は、私のように遠回りや無駄な挫折を経験してほしくありません。

まずは「現状把握」というステップを大切にし、その次に「課題抽出」を進めていく。

この順序を意識するだけで、学習の質と継続性が大きく変わります。

3.英語の「苦手」を徹底的に言語化する方法

現状把握でスタート地点を明確にしたら、次は「課題抽出」のステップです。

ここで言う課題抽出とは、つまり「苦手の言語化」にほかなりません。

自分が何をどう苦手としているのかを具体的に言葉にすることで、初めて正しい対策を考えられるようになります。

課題抽出のポイント

- 本質的な課題を見極める

表面に見えている問題だけでなく、その背後にある根本原因まで掘り下げることが大切です。 - 目的や理想像(ありたい姿)を明確にする

現状と理想のギャップを意識し、「なぜこの課題を抽出するのか」「最終的にどこを目指すのか」をはっきりさせる必要があります。目的を見失わず、課題抽出が「手段のための手段」にならないよう注意しましょう。 - 抽出した課題の重要性・優先度を吟味する

洗い出した課題のすべてに取り組むのではなく、どれが「本当に解決すべき課題か」を見極めます。

得られる成果や影響度を基準に、リソース配分を考えることが重要です。

「ロジックツリー」や「なぜなぜ分析」を活用する

ここで、現状把握の取り組み例として「英会話に挑戦してみたケース」を考えてみます。

「話せるようになりたい」と思い、実際にオンライン英会話に挑戦してみたものの、全く聞き取れず、話すときも単語だけでしか答えられなかった。

講師が送ってくれたテキストを見ても、それほど難しい文章ではなかったのに…。

フィードバックでは「文法を学んで文章を組み立てる練習をしよう」とアドバイスされた。

この時点で「リスニング」「スピーキング」「文法力」「単語力」など、様々な「できないこと」が見えてきます。

しかし、このままでは課題としてはまだ大まかすぎます。

ここから課題を言語化し、具体化するために「ロジックツリー」や「なぜなぜ分析」を活用します。

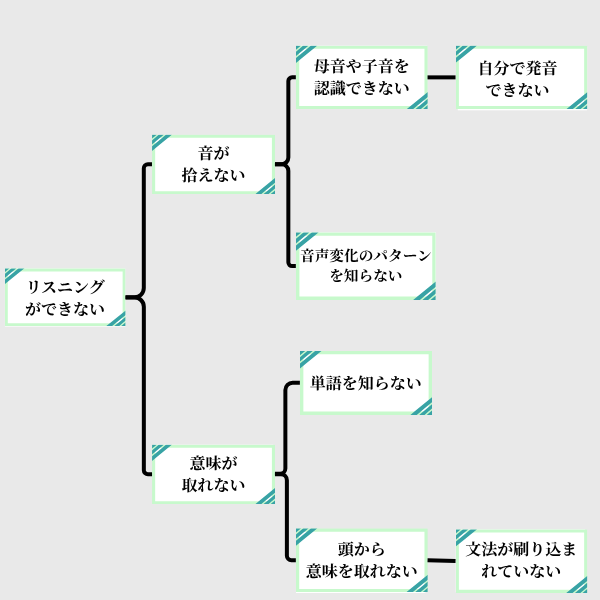

ロジックツリー例:リスニングができない

※上記のケースとは異なりますが、なぜなぜ分析の活用例もご紹介します。

なぜなぜ分析例:TOEICの点数が伸びない

- なぜ1:長文問題で時間が足りない

- なぜ2:文法問題に時間がかかってしまう

- なぜ3:文法問題に自信がない

- なぜ4:文法問題に取り組む量が不足している

課題抽出後に大事なチェック

抽出した課題が正しい方向に向いているか、以下の観点で確認しましょう。

- 目的や理想に合っているか

例えば、「身振り手振りでも意思は伝わるけど、それは自分の理想と違う」と気づいたら、適切な文法を学ぶ方向に課題を設定します。 - 重要性・優先度

「ビジネス英会話を伸ばしたい」と思っているなら、まずはビジネス用語を優先して覚えるなど、目標に直結する課題を選びます。

できないがやりたいに変わる瞬間

正しく課題を抽出できると、対策は自然に見えてきます。

しかし、多くの人はこのステップをとばしてしまいます。有名な対策本や人気の学習法に飛びついてしまい、自分の課題を認識しないまま”対策”をしようとするのです。

私自身も、いろいろな「良さそうな学習法」に踊らされた一人です。

ですが、自分の課題を具体的に言語化できたとき、学習は「苦痛な作業」から「意味のある修行」に変わりました。

「なんとなく勉強する」ではなく、「今日はこの音を練習」「今日はこの文型を確認」というように、目的がハッキリすることで進む方向が見えてきます。

ある時、リスニング中に「今話している内容が頭からスッと入ってきた」瞬間がありました。

このとき初めて、「理解」と「使える」が自分の中でつながった感覚を持てたのです。

この小さな成功体験が「もう少し続けてみよう」という気持ちを生み出します。

「あと少しで、もっと読めるかも」「もっと聞き取れるかも」と期待が生まれるようになりました。

こうして学習の進め方が変わり、勉強自体が「今日も小さく成長できるチャンス」だと感じられるようになったのです。

これが、まさに「できない」が「やりたい」に変わった瞬間でした。

4.まとめ|「できない」が「やりたい」に変わる瞬間をつかもう

ここまで、英語学習における「苦手」の正体を見つけ、言語化するプロセスについてお話してきました。

最初に大切なのは、感覚や先入観に頼らず、現状を客観的に把握することです。

自分の英語力を多角的に見つめ直すことで、正しいスタート地点がわかります。

そして、次に必要なのが「課題抽出」、つまり苦手の言語化です。

ここで本質的な課題を具体的に言葉にできれば、自分に必要な対策が自然と見えてきます。

このステップを飛ばしてしまうと、どんなに優れた教材や勉強法でも効果は限定的です。

自分の課題がはっきりすると、学習は「やらなければいけないこと」から「やってみたいこと」へと変わります。

小さな達成感が「もっとできるかもしれない」という期待を生み出し、続けるモチベーションになります。

学生時代の私は「文法って、SとかVとかOを探す謎ゲーム」だと本気で思っていました。

そんな私でも今では文法の必要性を理解し、文法を使える力にするため、英語漫画の多読を毎日実続けています。

「できない」が「やりたい」に変わる瞬間は、誰にでも訪れます。

それを体験するための第一歩は、あなた自身の「今」を知り、そして「何に取り組むべきか」を言葉にすることです。英語に限らず、何かを学びたいと感じたとき、このステップを思い出してみてください。

小さくても確かな一歩を積み重ねて、未来の「できる自分」に近づいていきましょう。

このサイトでは、将来不安を突破するための戦略をキャリア・英語・副業の3面で提案しています。

将来のキャリア形成について興味があるという方は是非お読みください。

製造業営業職が将来不安を突破するために実践した3つの戦略|キャリア・英語・副業の全体像をまとめて紹介

製造業営業職が将来不安を突破するために実践した3つの戦略|キャリア・英語・副業の全体像をまとめて紹介