「これまでの会社生活で、本当にスキルは身についているのだろうか?」

「そもそも、他社でも通用するスキルって何だろう?」

そんな疑問や不安を感じる原因は、実は「自分のスキルの形」を整理できていないからです。

悶々としてしまう自分のスキルへの認識は、きちんと分類することで驚くほど明確になります。

言うなれば、それはあなたの現在地。それがどんな地点だとしても、現在地と目的地が分かってしまえば、あとはもう道中を自分なりに楽しむだけです。

「自分には何のスキルもない」と思っている人も、「難しい自己分析はちょっと」と言う人も心配はいりません。

この記事で紹介するスキルの分類方法はとてもシンプルで、たった2種類しかありません。

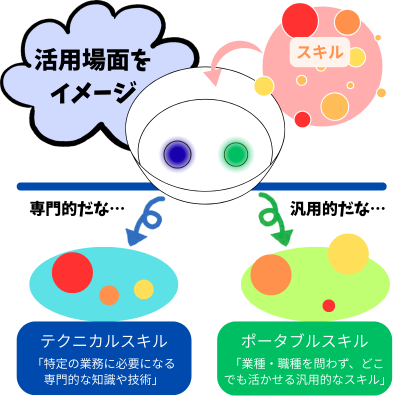

それが「テクニカルスキル」と「ポータブルスキル」、つまり「専門的なスキル」と「汎用的なスキル」です。

なんてことない製造業の営業マンである私自身の実例を交えながら、わかりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたもきっと自分の経験に自信が持てるようになるはずです。

1.スキルを可視化する理由

スキルを整理する話に入る前に、自分にはスキルがないと考えてしまう、そんな不安の原因について見ていきます。

「自分にも大谷翔平のようなスキルがあれば、悩みなんてないだろう」と考えるのは、スキルの性質を少し勘違いしているかもしれません。

通用するスキルは、今のスキルの延長線上にある

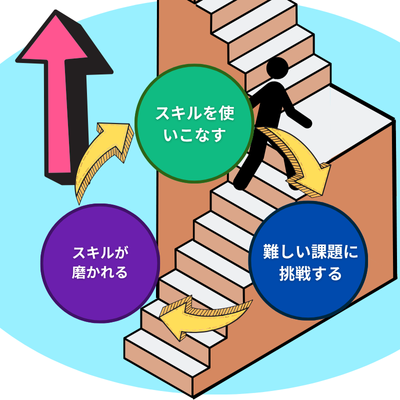

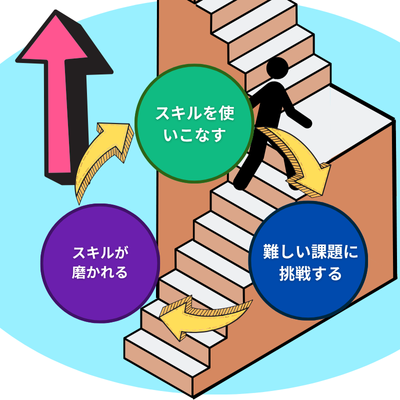

スキルは『使いこなす → 難しい課題に挑む → さらに磨かれる』という循環の中で成長します。

しかし多くの人は、「もっとすごいスキルが欲しい」「新しい武器があればもっと通用するはずだ」と考えてしまいがちです。

実際、私自身もずっとそう思ってきました。

でもそれならば、すごいスキルとはどうやって得られるのでしょうか。

突然、自分ではとても解決できないような難しい課題をクリアして、いきなり手に入るものなのでしょうか。

———そんな魔法のような話はありません。どんなに新しいスキルを求めても、私たちが実際に使えるのは『今ある自分のスキル』だけ。

だからまず必要なのは、今のスキルを自由自在に扱える状態にすることです。

そうして初めて、より難しい課題に挑戦できるようになります。

そして、その挑戦こそがスキルをさらに研ぎ澄まし、磨き上げるプロセスにつながっていきます。

つまり、「使いこなすこと」と「挑戦すること」が繰り返されることで、スキルは螺旋階段を登るように成長していくのです。

スキルの“見える化”が、成長の循環を回す鍵になる

この成長の循環を回すには、まず自分が持っているスキルを明確にし、その解像度を上げることが欠かせません。

自分のスキルを分類すると、それが“見える化”され、どの力をどう活かせばいいのかを意識できるようになります。

ただし、スキルは絶対的な能力ではありません。

それが発揮される『場面』があることを忘れてはいけません。

スキルは“場面”によって意味を持つ

たとえば漫画の主人公が、特殊能力で活躍できるのは、そこに倒すべき敵がいるからです。妖怪や悪霊のいない世界に鬼の手や死神の力は手に余りますよね。

スキルも同じ。能力そのものというより、それが活きる「場面」があるからこそ、意味を持ちます。

だからこそ、スキルは 「特定の状況で発揮されるテクニカルスキル」 と

「さまざまな場面で活かせるポータブルスキル」 に分けて整理することが有効です。

自分の“スキル”が具体的に見えてくる

このように活用場面を意識して整理することで、

- 「このスキルは、あの仕事で使える」

- 「この能力は、どんな場所でも応用できる」

といったように、自分自身で“活用の絵姿”を具体的に描けるようになります。

その結果、スキルを効果的に使いこなせるようになり、さらに難しい課題にも挑戦できるようになるのです。

スキルアップとは何か?──「深める」と「広げる」の視点

求めているスキルは「今あるスキルの延長線上で成長する」とお伝えしましたが、

そもそも“スキルアップ”という言葉自体、少し抽象的でイメージがぼんやりしているところもあります。

ここでもう少し具体的にしておきましょう。

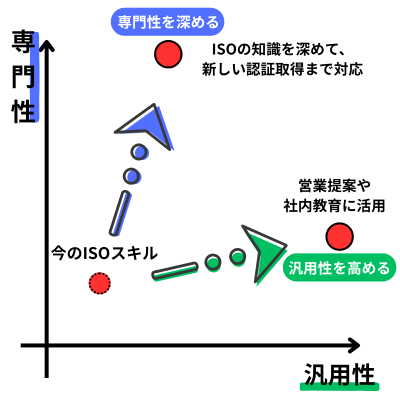

スキルアップとは、大きく分けて スキルの「質を高めること」と、幅を広げること。

つまり、「専門性を深める」ことと「汎用性を高める」ことの両方を指します。

たとえばISOの更新業務で得たスキルをより磨いていく場合──

- 新規ISO取得の推進チームに抜擢

- 営業提案や社内教育に活用する資料の作成

といった具合に、ひとつのスキルが別の場面に“広がる”こともあれば、

特定の分野で“深さ”を増していくこともあるわけです。

スキルアップのためには、自分が持っているスキルをしっかり棚卸しし、

「そのスキルがどういう場面で活きるのか」

「さらにどんな場面で洗練された形として発揮されるか」を具体的に思い描くことが大切です。

そのイメージができたとき、あなたの中でスキルの解像度はぐっと高まり、

ただ“ある”だけだったスキルが、使いこなせる“武器”として機能し始めます。

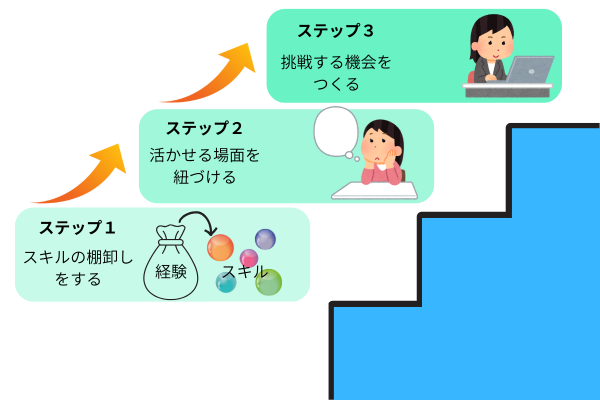

2. スキルを“使える武器”にかえる3ステップ

ここまでで、「スキルはすでに持っている」「しかも活用次第で伸ばせる」ことが見えてきました。

では、今持っているスキルをどうやって“使える武器”に変えていけばいいのでしょうか。

ここでは、自分のスキルを武器として活かせるようになるための3ステップを紹介します。

ステップ1:スキルの棚卸しをする

まずは自分の経験を整理し、どんなスキルがあるのかを“言語化”していきましょう。

具体的には、次のような流れで行います。

- 【業務や成果を具体的に振り返る】

- 【成果の裏にあった自分の“行動”に注目する】

- 【その行動をスキルの名前に変換する】

ここで有効なのが「STAR法」です。

「状況(Situation)・課題(Task)・行動(Action)・結果(Result)」というフレームに沿って、自分の経験を整理していきます。

例:納期調整を成功させた営業職のエピソード

- 状況:新規部品を初受注。従来よりも大幅な生産量が求められ、社内の生産調整が必要になった。

- 課題:顧客の生産計画に間に合わせるよう、納期管理を任されていた。

- 行動:生産状況を日々確認しながら、生産管理部門と連携。他製品の生産予定と調整しつつ、社内営業とも協議を重ねた。

- 結果:顧客との約束納期を無事に守り、信頼関係を深めた。

このエピソードからは、調整力・行動力・コミュニケーション力がうかがえます。

さらに、生産管理部門とのやりとりから、工場のノウハウや製品知識、顧客の生産背景などの理解力も推測できます。

ステップ2:スキルに“活かせる場面”を紐づける

棚卸しをしたスキルが、どんな場面で活かせるのかをイメージしましょう。

それが今の職場に限らず応用できるなら、立派な「ポータブルスキル」です。

たとえば──

同じ製造業であれば、自社工場の生産知識は他社でも通用する可能性があります。

さらに業界が違っても、BtoBの営業現場であれば、納期交渉や部門調整のスキルは応用が利くかもしれません。

つまり、自分のスキルが“どこで通用するか”を判断するには、仮の転職先や活用場面をイメージする必要があります。

スキルとは、課題のある場面でこそ活きるもの。

「自分が挑戦したい課題」や「活躍したいフィールド」を具体化することで、今あるスキルの“価値”が見えてきます。

それと同時に、「足りないもの」「これから学ぶべきこと」も明確になっていくのです。

ステップ3:挑戦する機会をつくる

自分のスキルが見えたら、それを駆使する場を自分でつくりましょう。

スキルを試す機会は、何も新しい仕事に限られません。

今の業務の中にも、「少し背伸びした挑戦のチャンス」が眠っているものです。

大切なのは、“理想の自分に近づける場面”に、自分から一歩踏み出していくことです。

たとえば──

若手時代の私は、品質課題を自分主導で解決できるようになることを“漠然とした理想”として持っていました。

最初は経験も浅く、先輩に助けてもらいながら対応する日々。

けれど「こうなりたい」という理想像があったからこそ、自分に足りないことを意識し、知識や工程理解を深めていく姿勢が生まれました。

結果として、品質課題をひとりで解決できるようになるスキルが身についていったのです。

中堅になった今でもやるべきことは変わりません。

理想を描き、そこに向かって課題を設定し続けることが、スキルを伸ばす原動力になるのです。

3. 挑戦でスキルを育てる──成長につながる実践方法

先ほどお伝えした通り、スキルの成長プロセスは「使いこなすこと」と「挑戦すること」の循環です。

スキルは、ただ持っているだけでは伸びません。使い方を意識して実践し、振り返ることで初めて成長していきます。

これは、ピッチャーがコントロールを磨くために「狙ったところへ投げる」ことを意識して投球練習を重ねるのと同じ。

つまり、“意識して使う”ことが、スキル成長の第一歩なのです。

スキルを実践で磨く5つのアクション

たとえば、交渉力を磨く場合なら次のような行動が考えられます。

- 実務や日常で意識的に使う

→ 顧客への提案を自分から主体的に持ち込む - 場数を踏む(繰り返す)

→ 折衝の機会をあえて増やす - 新しい状況・課題に応用する

→ 成功した提案プロセスを他の顧客でも試す - 人に教える・共有する

→ マニュアルの作成やSNSの発信で交渉のコツを言語化する - フィードバックを受ける/振り返る

→ 顧客の反応や上司・同僚の助言をもとに修正する

落ち込むのは理想があるから

自分のスキルを意識して課題へと取り組むと、否が応でも他人からの評価にさらされます。

こんなはずじゃなかったのにと落ち込むことも多くあると思います。

私自身も良く落ち込んで、子どもに慰めてもらったりもしています(笑)

でもこの落ち込みもヒントなんです。そう、自分の理想への道しるべです。落ち込むような挑戦をするからこそ、自分の目標が見えてくるようになります。

スキルを磨く意味

仕事をしていると、目の前の課題に追われて、スキルの成長どころではないと感じる瞬間もあるでしょう。

でもこの話は「夢を持って働けば自然と成長できる」といった、曖昧なものではありません。

繰り返しになりますが、スキルを伸ばす意味とは、あなた自身が“より高い課題”をクリアできるようになるためにあります。

だからこそ、いま取り組んでいる仕事の先に「どんな場面でこのスキルを使いたいか」が意識できると、

日々の課題にも意味づけができ、成長の実感につながっていくのです。

4. まとめ:スキルは未来への手がかり

ここまで、自分のスキルに対する不安を乗り越えるために、スキルの事実をお伝えしてきました。

一つは、「すごいスキルを得よう」とがむしゃらに自己研鑽するのではなく、まず今の自分のスキルを「見える化」して自分の現在地を確認することがスタートになること。

そしてもう一つは、スキルを発揮する挑戦を重ねることで、「自分がどこに向かいたいのか」が少しずつ見えてくることです。

スキルの見える化のために行った『業務経験からスキルを棚卸する方法』や、スキルの分類プロセスも、スキルのキーである『どんな場面で活かせるか』をより意識できますので、是非ご自身の経験の棚卸しから実践してみてください。

スキルとは、未来の自分とつながる手がかり

スキルを育てるとは、単に評価を上げるための手段ではなく、

「自分がどんな価値を出せる人間になりたいか」に近づくための行動です。

あなたがこれまで積み上げてきた経験のなかには、きっとまだ気づいていない可能性がたくさんあります。

その可能性を、自分で見つけ、自分で磨いていくこと。

それが、あなたのキャリアをじわじわと、でも確実に前進させていく力になります。

この記事があなたのキャリアの理想を見つけ前進するための一助になれば幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。