「このままじゃいけない」

──気づけば、そんな考えが頭をよぎるようになっていました。

30歳を過ぎて、転職の広告が目に付くようになり、

副業で成功しているインフルエンサーの話が気になってしまう。

何かスキルを身につけた方がいいのかもしれない。たとえば、英語とか──。

でも、平日は仕事で忙しいし、週末もなんだかんだ予定がある。

「まぁ、まだ自分には早いかな」

気づいては忘れ、また思い出しては流す。

私もそんなふうに、何度も“もやもや”をスルーしてきました。

それでも、どこかで「このままじゃダメかも」と思った気持ちを大事にして、

少しずつですが行動を始めました。

転職をして、英語を学び、副業にもチャレンジしました。

うまくいったことばかりではありません。むしろ、遠回りの連続です。

本当にやりたいことも、今だに見つかったとは言えません。

それでも、確実に変わったことが一つあります。

それは、**「前よりも、自分を少しだけ信じられるようになった」**ということです。

評価される行動が何か、少しずつわかるようになった。

またゼロから積み上げればいいと思えるようになった。

憧れを持てるようになった。

それだけでも、「動いてよかった」と思える瞬間がありました。

このブログでは、そんな私の試行錯誤のなかから見えてきた、

“将来の不安に押しつぶされずに、今できることを始めるための戦略”を紹介しています。

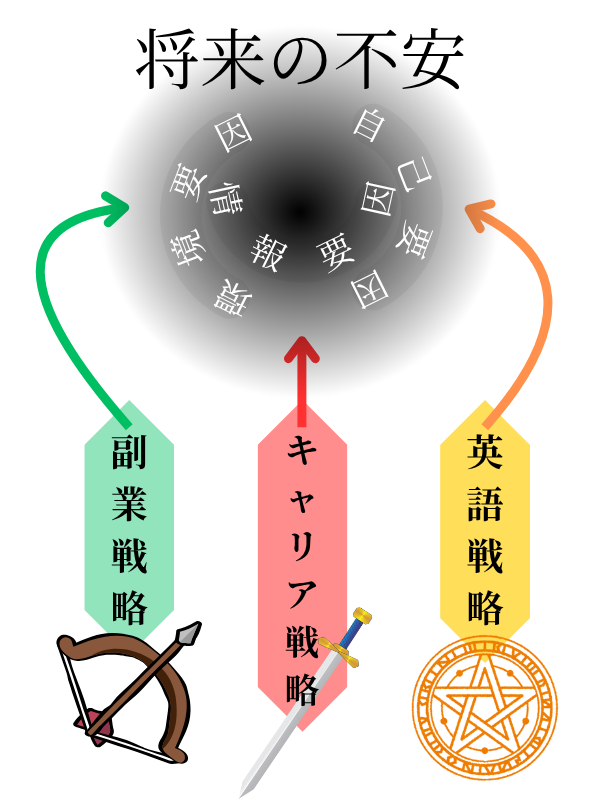

テーマは「キャリア」「英語」「副業」。

どれも派手な話ではありませんが、行動すれば確実に変えられることがある。

それを実感として伝えたいと思っています。

1. 将来不安の正体と、その正しい捉え方

──「何者かにならなきゃ」と思ってしまうあなたへ

30代になって、「このままでいいのか?」と考えるようになった方は少なくないと思います。

でもその不安は、単に「キャリアアップしたい」という前向きな動機だけではなく、

もっと根深い、“正体のつかめない焦り”から来ていることがあります。

私自身もそうでした。

当時働いていたのは、大手メーカーの子会社。

安定はしていたけれど、本業で利益が出せておらず、親会社の意向で再編が進むことは避けられない状況でした。

実際に分社化や統合が行われ、「このままここにいて大丈夫だろうか?」という気持ちがずっとありました。

加えて、世の中のニュースでは有名企業のリストラや早期退職の話題が絶えない。

「終身雇用はもう終わっている」「自分の力で稼ぐスキルが必要」

そんな言葉が日常的に目に入るようになりました。

でも──不安の正体は、もっと奥深いところにありました。

不安の根っこにあったのは、「自分を信じきれない」感覚

「このままじゃまずい」と思うのに、何をすればいいかはわからない。

誰かに必要とされる人になりたい。でも、自分がなれるとは思えない。

だから行動に移せない。

この矛盾が、いちばんつらい不安でした。

言い換えるなら、それは「何者かにならなければ」というプレッシャーと、

「でも、自分には無理かもしれない」という自己不信のせめぎあいだったんです。

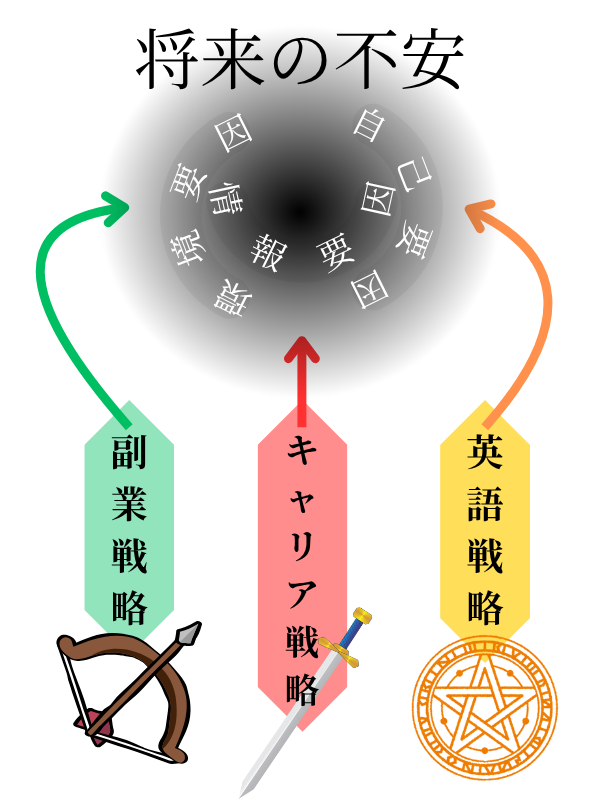

だからこそ大事なのは、「不安に名前をつける」こと

将来の不安は、漠然としているからこそ、動けなくなります。

ですが、あなたが感じている不安にも、明確な構造があります。

- 業界・会社の構造的なリスク(=環境要因)

- 情報が多すぎて何を信じたら良いのかわからない不安(=情報要因)

- 自分がこの先、生き残れるかわからないという不信(=自己要因)

これらが絡み合って、「漠然とした将来不安」に見えているだけです。

不安を突破するには、「構造」を知り、「戦略」を立てること

この記事では、そんな将来不安に立ち向かうために──

キャリア・英語・副業という3つの視点から、行動の指針を提案していきます。

ここから先を読み進めれば、あなた自身の不安の輪郭が明確になり、

「今何を始めればいいか」が、きっと見えてきます。

2. 不安を突破する3つの戦略とは?

将来への漠然とした不安に向き合おうとしたとき、多くの人が「何をすればいいのかわからない」と立ち止まってしまいます。

その理由は、不安の正体が複雑に絡み合っているからです。

前章で述べたように、不安には大きく3つの要因があります。

- 環境要因:業界や会社の構造的なリスク

- 情報要因:情報の正しい認識

- 自己要因:自分が通用する人間かどうかわからないという不信感

この3つの不安に向き合うために、私は次の3つの戦略を提案したいと思います。

まず一つ目は、キャリア戦略です。

これは、自分の「専門性」と「強み」を認識し、それを軸に仕事を積み重ねていくという考え方です。

会社や業界の環境が変わっても、専門性があれば自分の価値を別の場所でも発揮できます。

環境要因による不安を和らげ、同時に「自分にも武器がある」という感覚が、自己要因の不安にも効果を持ちます。

次に、英語戦略です。

英語は、製造業の営業においても年々ニーズが高まっており、「スキル」としての汎用性が非常に高い武器です。

英語を学び直すことは、情報へのアクセスを広げ、変化に対する理解力を高めることにつながります。

また、苦手を乗り越える経験は、「自分は変われる」という自己効力感にもつながります。

3つ目が、副業戦略です。

副業は単に収入を増やす手段というよりも、自分の可能性を広げ、判断の軸を育てる機会になります。

副業を通じて別の世界を知ることは、社会の変化を冷静に見られる視点を持つことでもあります。

情報に流されすぎず、「自分なりの軸」を育てることができる。これは不安の感度を鈍らせるのではなく、正しく捉える力を高める手段になるのです。

以下に戦略と不安要因の関係性をまとめました。

3つの戦略と不安要因の関係性まとめ

| 戦略 | 環境要因(会社・業界)への効果 | 情報要因(情報の正しい認識)への効果 | 自己要因(自分への不信)への効果 |

|---|---|---|---|

| キャリア戦略 | 自分の専門性が環境に左右されない軸になる | 経験を通じて情報の取捨選択ができるようになる | 自分の強みを認識し、「通用する」実感が得られる |

| 英語戦略 | 外資系・グローバル市場など選択肢が広がる | 海外発の情報を理解でき、視野が広がる | 苦手克服によって自己効力感が高まり、自信がつく |

| 副業戦略 | 本業以外の収入源ができ、会社依存から脱却できる | 新しい分野に触れることで判断力と情報リテラシーが育つ | 自分で価値を生み出せる実感が持てるようになる |

このように、3つの戦略はそれぞれ異なるアプローチですが、相互に関係しながら、3つの不安要因すべてに作用します。

次章からは、それぞれの戦略について、より具体的に見ていきます。

3. キャリア戦略|専門性を磨き、自分の軸をつくる

将来の不安を突破するには、「今の自分に何ができるのか」を正しく知り、それを育てていく戦略が欠かせません。

その鍵となるのが、自分の専門性を見極め、それを軸にキャリアを築くことです。

たとえば製造業の営業職であれば、「現場を踏まえた提案力」や「技術理解」「調整力」など、現場で培ってきた強みがあるはずです。

まずは、そうした**“自分の武器”を認識すること**がキャリア形成の第一歩です。

そして、その専門性を“他の場所でも通用する力”に育てていくには、汎用性(応用力)を意識することが重要になります。

どの業界・職種でも通用するスキルに昇華させることで、変化に強いキャリアが築けるようになります。

この章では、「専門性」と「汎用性」の両面から、キャリアをどう設計し、どのように育てていくかについて、私自身の経験も交えてお伝えしていきます。

3-1. 専門性とは?──まずは“自分の武器”を見つける

「専門性」と聞くと、特別な資格や高度なスキルをイメージするかもしれませんが、私が考える専門性とは**「自分が自然にできること」「他の人より評価されたこと」**です。

いわば、あなたの“特技”です。

私の場合、製造業での営業経験のなかで、以下のような点が専門性として評価されてきました。

- 製造工程や納期・コストを踏まえた「実現可能性のある提案」ができる

- 図面や構造に関する基礎的な技術知識がある

- 社内外の関係者を調整し、品質課題を主体的に解決できた

こうしたスキルは、最初から特別だったわけではありません。

**「繰り返し使ううちに自然と磨かれていった力」**なのです。

だからこそ、まずはこれまでの仕事を振り返って、**「自分は何が得意だったか」**を見つけることが、キャリア戦略のスタートになります。

自分のスキルの見つけ方については、以下の記事で詳しく解説しています。

キャリアの棚卸しには、転職エージェントの活用がおすすめです。

3-2. 専門性は「意識的に育てる」ことで洗練される

一度、自分の専門性を認識できれば、あとはそれを**「どう使うか」「どんな場面で強みを発揮するか」**を意識することで、より鋭くなっていきます。

私は、自分の専門性を発揮できる場面で積極的に前に出るようにしてきました。

たとえば品質課題が起きたとき、担当営業として本質を捉えて解決に動いた経験があります。

「図面の理解がある営業が初めて来た」と言われたとき、自分の強みが評価されたと実感しました。

こうして、自分の専門性を意識しながら使いこなす経験を積み重ねることで、「勝ちパターン」が見えるようになっていきます。

この勝ちパターンを持つことが、変化に対応できる強さにもつながります。

この”専門性を育て、再現性のある”勝ちパターン”を作る方法”については以下の記事で詳しく紹介しています。

成果を再現するために必要な要素とは何か知りたいという方は必読です。

転職前にやっておきたい!自分の“勝ちパターン”の作り方と活かし方

転職前にやっておきたい!自分の“勝ちパターン”の作り方と活かし方 3-3. 専門性を深めて“汎用性”を手に入れる

「自分の強みは少しずつ見えてきたけれど、今の会社の経験だけじゃ不安。もっと他業界でも通用できるようにポータブルスキルを手に入れたい。」

上昇志向に思えるこの考え方も、その目的を間違えるとちょっと危険な面もあります。

「どこでも通用する力」=「汎用性」は意識的にあなたの強みを磨いた先に獲得できる力です。

小手先の学習ではスキルが定着することは難しく、あなた自身の具体的な課題をベースにする必要があります。

私自身、異業界(半導体業界)への転職ができたのは、どこでも使えるスキルを身に着けたからではなく、

自分の強みの活用場面を広げたから。

- 「納期調整の経験」→ 社内外の関係者と落とし所を調整する“プロジェクト推進力”

- 「鉄鋼の製造知識」→ 技術の要点を掴む”選球眼”、“技術営業としての理解力”

- 「品質課題に取り組んだ経験」→ 初期不良トラブル時の”課題解決力”

このように、自分の専門性の『“本質”を捉え、場面に応じて汎用的に表現・活用する視点』が重要です。

下記の記事で実務経験を応用力のある武器に育てる方法について解説しています。

「この会社でしか通用しない」は思い込み。専門性を活かす転職の思考法

「この会社でしか通用しない」は思い込み。専門性を活かす転職の思考法 3-4. 専門性 × 汎用性 = キャリアの選択肢を広げる

専門性と汎用性は、どちらか一方だけでは心もとないものです。

- 専門性だけでは「自分の業界限定」のスキルにとどまりがち

- 汎用性だけでは「代替可能な人材」に見られてしまうリスクがある

だからこそ、この2つを掛け合わせることが、キャリアの選択肢を広げる鍵になります。

私の場合、「製造業での営業経験」という専門性に、「英語」や「他業界での実績」といった汎用性を掛け合わせることで、選べる仕事の幅が広がりました。

この“かけ算”の考え方は、あなたにもぜひ意識してほしいと思います。

転職によりキャリアを広げることについては、不安を持たれる方も多くいると思います。

転職に関わる不安とその対処法については以下の記事でまとめていますので、少しでも気になる方はぜひ読んでください。

転職が不安な30代製造業営業の方へ|経験者が語る「5つの不安」とそのリアルな答え

転職が不安な30代製造業営業の方へ|経験者が語る「5つの不安」とそのリアルな答え 3-5. 【まとめ】まずは「自分の強み」に気づくことから始めよう

最後にお伝えしたいのは、**キャリア戦略の第一歩は、特別なスキルを身につけることではなく、「自分の強みを知ること」**だということです。

あなたにはすでに、経験の中で培った専門性があります。

まずはそれに気づき、どう活かせるかを考えることが、キャリアの軸を育てる出発点になります。

私は転職活動を通じてこのことに気づきました。

職務経歴書を書きながら、今まで当たり前にやってきたことが実は「自分の武器」だったのだと気づいたのです。

あなたもぜひ、自分の経験を振り返り、「勝ちパターン」を見つけるところから始めてみてください。

キャリア戦略については以下の記事でも解説しています。

関連記事:製造業営業から始めるキャリア戦略|30代から考える“生き残るスキル”とは?

製造業営業から始めるキャリア戦略|30代から考える“生き残るスキル”とは?

製造業営業から始めるキャリア戦略|30代から考える“生き残るスキル”とは? 4. 英語戦略|“苦手意識”の壁を超える学び直しのヒント

将来の不安を突破するには、「今の自分の可能性」を広げていくことが大切です。

私にとって、そのひとつが英語の学び直しでした。

英語は、環境・情報・自己という3つの不安要因すべてに働きかけられる、横断型のスキルです。

話せなくても「学んでいる」ことでチャンスが広がる場面もありますし、英語を通じて得られる情報が、判断力や視野を広げてくれます。

また、できなかったことが少しずつできるようになることで、自分に対する見方も変わっていきます。

この章では、英語に強い苦手意識を持っていた私が、どのように学び直し、小さな突破口を見つけてきたのかを、リアルな経験をもとにご紹介します。

4-1. 私も最初は「英語が苦手」だった

私は英語が得意でも好きでもありませんでした。TOEICスコアも高くなかったし、日常の業務で英語を使う機会もありませんでした。

ただ、「英語ができる人しか転職できない」と聞いたことをきっかけに、本当にそうなのかを自分で確かめたくなりました。転職エージェントに登録し、実際の求人票を見てみると、“英語スキル歓迎”の案件がかなり多いことに気づいたんです。

それが、英語を学び直すきっかけでした。

4-2. 苦手をどう超えてきたか|私のリアルなステップ

私は、最初から効率よく学べたわけではありません。むしろ、挫折と遠回りの連続でした。

- オンライン英会話を始めたけど、うまく話せなくて落ち込んだ。

- TOEICの勉強を始めたけど、思うように点数が伸びずに何度もやめた。

- 文法書や英語アプリ、YouTube、英語漫画など、いろいろ試した。

でも、行動するたびに「少しだけできるようになること」がありました。そして、自分の課題を細かく分けて、「何ができないのか」を明確にするようにしたんです。

例えば:

- 英語が聞き取れない→ 音のとおりに言えるか?

単語の意味は覚えているか?

文の順番どおりに理解できているか?

こうして、苦手意識の“正体”を具体化していくことで、ひとつずつ克服する感覚が得られました。

苦手意識との付き合い方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

英語に苦手意識がある方や英語学習が続かないと悩んでいる方は是非読んでください。

英語が“できない”が“やりたい”に変わるまで|苦手意識との向き合い方

英語が“できない”が“やりたい”に変わるまで|苦手意識との向き合い方 4-3. 少しできるようになったことで、広がった世界

私自身、英語でプレゼンできるわけではありませんし、報告書を完璧に書けるわけでもありません。

でも、展示会で英語を話す担当者のやり取りが少し理解できたり、海外との会議で役員の発言の意図がわかったり。「何もわからない」から「少しはわかる」への変化が、私にとって大きな自信になりました。

転職でも、TOEICのスコアやスピーキング力というよりも、**「学んでいる姿勢」**を評価してもらえたことがあります。学んでいること自体が、選択肢を広げてくれたのです。

→英語を学びはじめただけで評価された話はこちら

英語が苦手でも、なぜか「やってるだけ」で評価された話

英語が苦手でも、なぜか「やってるだけ」で評価された話 →英語が話せなくても評価される方法があります

TOEIC300点台から転職成功!英語が苦手でも評価される実践法

TOEIC300点台から転職成功!英語が苦手でも評価される実践法 4-4. 英語に興味がある人へ|まずは「試合」から始めよう

私は、オンライン英会話を最初の一歩におすすめしたいです。

英語が苦手な人にこそ、いきなりアウトプットの場に立ってみてほしい。うまくいかないかもしれません。でも、実際に「会話のキャッチボール」にトライすることで、自分の課題が一気に具体化されます。

これは、試合を先にやってみてから練習を考える、という発想です。

以下の記事でその理論と効果について解説しています。

「基礎がないから無理」は思い込み!英語を学び直すならまず試合に出よう

「基礎がないから無理」は思い込み!英語を学び直すならまず試合に出よう 4-5. 英語は“できる・できない”ではなく、“伸ばせる”もの

「英語ができるようになる」とは、私にとっては**「英語で報告書が書ける」「会議で報告ができる」**という状態。

まだそのレベルには達していません。でも、「あの人みたいに話せたら」「自分も評価される存在になれたら」と思うことが、今では憧れや目標になっています。

英語は私にとって、「不安の根っこに向き合う道具」であり、「理想の自分をイメージするための鏡」でもあります。

私自身、これまで英語学習をなん度も挫折してきました。そして何度もやり直して少しずつ伸ばしてきました。

英語を学び直したいと思っている方は以下の記事もぜひ読んでください。

30代で英語を学び直したいあなたへ|挫折から見えた4つの本質

30代で英語を学び直したいあなたへ|挫折から見えた4つの本質 4-6. 【まとめ】英語は「不安に向き合う力」を育てる横断スキル

英語は、ただの言語スキルではなく、「不安」に正面から向き合い、自分を鍛えていくための手段になり得ます。

苦手意識を持っていた私も、小さな行動と試行錯誤を繰り返すことで、少しずつ「できること」を増やしてきました。

その過程で得られたのは、流暢な英語力ではありません。

「挑戦する自分を認められる感覚」や、「学ぶことそのものがチャンスにつながる」という実感でした。

英語が不安のすべてを解決してくれるわけではありません。

でも、英語を学ぶ過程は、変化に強い自分をつくるための“道場”のようなものです。

今、苦手意識があっても大丈夫です。

まずは試合に出てみてください。うまくいかなくても、何が足りないかが見えてくる。

その繰り返しが、あなたの視野を広げ、未来の選択肢を確実に増やしてくれます。

5.副業戦略|“専門分野を増やす”視点で、自分の可能性を広げる

将来の不安を突破していくためには、「会社の中だけで通用するスキル」だけに依存するのではなく、自分の可能性を広げる行動が求められます。

そのひとつが、副業です。

副業というと、「収入を増やす手段」や「趣味の延長」というイメージが先行しがちですが、私にとっての副業は、キャリアを広げ、専門性を育てる場でもありました。

たとえば、ブログを書くことで自分の経験を棚卸しし、わかりやすく伝えるスキルを磨く。

あるいは、せどりを通じて市場調査や販売戦略を試し、小さな実績を重ねてみる。

本業ではなかなか得られない「ゼロから試して結果を出す」という経験は、自分の“職能”を一段上に引き上げてくれる感覚があります。

ここでは、副業を「小さな実験」として活用しながら、キャリアの軸を増やしていく方法を、私の体験とともにご紹介します。

5-1. 副業は「小さく試せる」からこそ価値がある

副業の最大のメリットは、「小さく始められる」ことです。

私はまず**中国製品を仕入れてメルカリで売る「せどり」**に挑戦しました。数千円の利益でしたが、自分の手でモノを売るという体験は刺激的でした。

その後、プログラミングやブログにも挑戦しました。すぐに結果が出たわけではありませんが、それぞれの分野で「わからないことを調べて行動する」習慣が自然と身につきました。

本業の仕事では、「ある程度の経験やスキル」が求められるのが普通です。しかし、副業なら初心者でもチャレンジできる環境があります。だからこそ、自分の「できそう」を確かめながら成長できるのです。

5-2. 副業で“新しい専門性”を育てる

副業を続けていくと、自分が「自然と熱中できること」や「やりたいと思える分野」が少しずつ見えてきます。

たとえば、私はブログを再開したことで、「伝えること」にやりがいを感じ始めました。何を書けばいいのか迷う日々が続いていますが、それでも文章を書くことで自分の強みや経験を棚卸しし、形にする訓練になっています。

また、副業を通じてITツールやAI活用の知識にも触れるようになりました。Canva、ChatGPT、クラウドサービスなど、本業では出会わなかった世界に自然と入っていけるのが、副業の面白さでもあります。

つまり、副業は「今の自分の専門性を磨く場」であり、同時に「新しい専門性の種を見つける場」にもなり得るのです。

以下の記事では、副業で育つ具体的なスキルと専門性、そして本業やキャリアにどう活かせるのかを、事例とともに徹底的に解説しています。

副業があなたをプロにする:キャリアを広げる専門性の育て方

副業があなたをプロにする:キャリアを広げる専門性の育て方 5-3. 本業では得られない「視点」と「つながり」が生まれる

副業を始めると、本業では出会えない人や考え方に触れる機会が増えます。

「すごいな」と思える個人や、「こんな働き方もあるんだ」と感じる価値観に出会うと、自分の枠が広がります。

また、自分の仕事を「誰かに届ける」「誰かに価値として受け取ってもらう」視点が育ちます。これは、どんなキャリアを目指す人にも大切な感覚です。

実際に私は、副業を始めてから、**本業の仕事に対しても“もう一人の自分の目線”を持てるようになりました。**それは決して反発ではなく、視野を広げるための手段です。

5-4. 副業は“自分らしさ”を確かめる実験場

副業の本質的な価値は、「自分はどう生きたいか」を考える機会になることだと思います。

本業では与えられた役割や枠組みの中で動くことが多く、「自分らしさ」を意識する余裕は少ないかもしれません。

でも、副業は違います。何をするか、どこまでやるかを自分で決められるからこそ、「これは自分に合う」「これは違うかもしれない」と気づけるのです。

私自身、副業を通じて、「誰かに言葉で何かを伝えること」に価値を見出すようになりました。それが“今の自分らしさ”かもしれません。

そういった自分磨きに副業は最適です。以下の記事で詳しく解説しています。

副業は“変わりたい”気持ちへの答えだ:自分の武器を育てる始め方

副業は“変わりたい”気持ちへの答えだ:自分の武器を育てる始め方 5-5. 副業は「将来のキャリア資産」になる

副業は、すぐにお金になるものではありません。私も、再開したブログでまだ収益はありません。

でも、自分の強みを掘り下げ、伝え、誰かに価値を届けようとするその過程こそが、“これから先も使える力”として積み上がっていく感覚があります。

つまり、副業とはただの小遣い稼ぎではなく、「もうひとつのキャリアの軸」を育てる戦略なのです。

5-6. 【まとめ】副業は「会社の外に、自分の軸をつくる」ための戦略

副業は、単に収入を増やすだけではありません。

- 自分の専門性を広げる場

- 新しいスキルや視点を得る場

- 価値提供を通じて、自分らしさを試す場

そうした積み重ねが、やがて**“会社に依存しないキャリア”**を築く力になっていきます。

次章では、ここまで紹介してきた「キャリア・英語・副業」の3つの戦略をどう組み合わせて活かすかについてお伝えします。

6. 戦略を組み合わせる|キャリア・英語・副業の相乗効果とは

将来の不安に立ち向かうには、ひとつの道だけを極めるのではなく、複数の戦略を組み合わせていく視点が必要です。

キャリア戦略、英語戦略、副業戦略——それぞれが重要な柱ですが、それらを重ねて活かすことで、より大きな可能性や安心感を得られることを、私は実感してきました。

この章では、「キャリア × 英語」「英語 × 副業」など、実際に私が経験した相乗効果の具体例とともに、3つの戦略をどう組み合わせていくかについてお伝えします。

6-1. 転職しても消えなかった「不安」の正体

私はキャリア戦略を実行し、転職を通じて年収も上がり、自分の専門性にもある程度の自信が持てるようになりました。

それでも、なぜか不安はなくなりませんでした。

むしろ、「会社という枠組みから外れたら、自分には何ができるんだろう?」という、より本質的な問いにぶつかったんです。

「専門性がある=将来も安泰」とは限らない。そう気づいたとき、私は他の戦略との組み合わせを模索し始めました。

6-2. 組み合わせの中で見えてきた相乗効果

実際に取り組んでみると、1つの戦略が、別の戦略を後押しする感覚がありました。

- キャリア × 英語:転職活動では、英語を学んでいることが評価されたり、英語求人にも目が向くようになりました。

- 英語 × 副業:英語で情報を集められるようになったことで、海外のITツールや学習リソースも活用でき、副業(特にブログやプログラミング)に役立ちました。

- キャリア × 副業:副業で培ったスキルが、本業での業務理解やITツールの活用にも繋がっており、キャリアの厚みが増した実感があります。

どれか一つを極めるのではなく、それぞれを小さく育て、繋げていくことで、補い合える関係が作れる。

それが、私が実感している「組み合わせの力」です。

6-3. 「どこからでも始められる」からこそ、怖がらず一歩を

こうした話をすると、「全部やるなんて無理」と思われるかもしれません。

でも、どれか1つでも行動すれば、それが他の戦略を後押しする起点になります。

たとえば英語の勉強を始めたら、英語求人にも挑戦しやすくなる。

副業を通じてブログを書くなら、自分のキャリア経験を言語化することになる。

そんなふうに、小さな行動が、別の可能性を引き出してくれるんです。

6-4. 今の自分が実践している「3つの戦略」の位置づけ

今の私にとって、3つの戦略はこんなふうに位置づけられています。

- キャリア戦略:現時点での“本流”として、自分の土台をつくる軸

- 英語戦略:鍛えていきたい“伸びしろ”として、チャンスを広げる手段

- 副業戦略:将来的な“選択肢の拡張”として、自分らしい働き方の実験場

どれも完璧ではありませんが、それぞれを並行して取り組むことで、将来の不安が和らぎ、自分なりの可能性にワクワクできるようになったと感じています。

6-5. 【まとめ】不安の突破口は“組み合わせ”の中にある

将来の不安は、1つの戦略だけで完全に消えるものではありません。

だからこそ、自分にできる範囲でいいので、キャリア・英語・副業という3つの軸を少しずつ組み合わせていく——その視点が、次の可能性を引き出す鍵になります。

そしてそれは、「全てを完璧にやる」という話ではなく、

今できることを少しだけ広げてみる——それだけで十分なのです。

7. まとめ|今の不安に対処し、“今”に集中できる自分になるために

将来への不安に対処するとは、ただ頑張るだけとは違います。

「なぜ不安なのか」という構造を知り、それに対して自分なりの戦略を立て、進んでいくことが必要です。

このブログでは、将来に対する不安の要因を3つに分けて考えました。

- 業界・会社の構造的なリスク(=環境要因)

- 情報が多すぎて何を信じたら良いのかわからない不安(=情報要因)

- 自分がこの先、生き残れるかわからないという不信(=自己要因)

そして、取るべき3つの戦略として

- キャリア戦略(専門性と汎用性の掛け合わせで、自分の軸を育てる)

- 英語戦略(自分の世界を広げ、変化に対応する横断スキル)

- 副業戦略(自分らしさを磨き、新しい武器を得る試行の場)

この3つの戦略を紹介してきました。

これはそれぞれ、

- キャリア戦略 ⇨ 専門性を磨くため

- 英語戦略 ⇨ フィールドが制限されないスキルを持つため

- 副業戦略 ⇨ 専門性を試し、また新しく得るため

のアクションプランです。

これらの力をつければ、あなたの将来的な働く不安は確実に少なくなるでしょう。

「キャリアなんてない」、「英語は苦手で」、「副業なんて…」

ーー「自分にはできない」ーー

そう思ってしまうでしょうか。

私も最初は同じでしたし、今も似たようなものかもしれません。

しかし、私は体験しました。

・少しだけ詳しい知識が自分の強みかもしれないと気づいた

・少しネイティブっぽく発音できた気がする

・やっとブログ記事が1本仕上がった

——————

戦略をもって行動を積み重ねれば、確実に変化はあります。

そしてその小さな変化の一つ一つが自分を信じられるようになる源になります。

ぜひ、今の自分にできそうなことから、一歩踏み出してみてください。

このブログには、それを後押しするためのヒントをたくさん用意しています。

気になるテーマから、ぜひ読み進めてみてください。

どんなに遠く感じる道でも、方向さえ間違えなければ、着実に前に進めます。

あなたのその一歩が、不安を突破する始まりになることを願っています。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。