「自分のスキルなんて、この会社でしか通用しない…」

そんな不安を抱えていませんか?

でもそれは、少し誤解かもしれません。

専門性とは、特定の分野でしか使えない限定的なスキルではなく、簡単には身につかない“特別な力”です。

たとえば、一つのスポーツで培った体力や戦術眼が、別の競技や日常生活にも応用できるように、あなたが日々対応している専門的な仕事の中に、他の場面でも通用する本質的な力が眠っています。

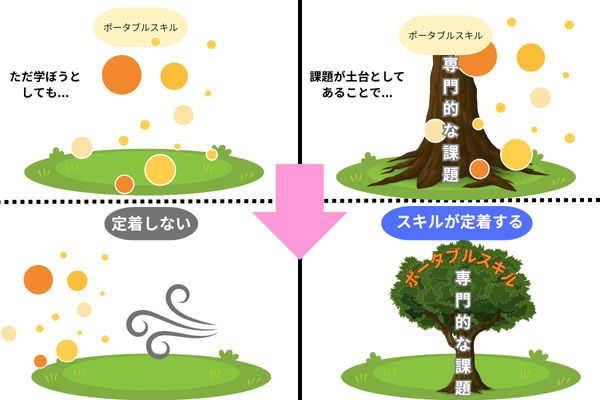

逆に、「どこでも通用する人材になろう」と焦ってポータブルスキルの習得に走っても、その学びは散漫になりがちです。

この記事では、

- 今の会社で活躍した経験がなぜ他社でも通用するのか

- なぜスキルは“ただ学ぶ”だけでは不十分なのか

その真相を解説します。

読み終えたときには、あなた自身のスキルへの見方が変わり、自信を持ってキャリアの一歩を踏み出せるようになるはずです。

1.専門性は、どこでも通用する“再現可能な力”になりうる

「自分の会社は事業規模が小さいから…」

「ニッチすぎて、他で通用しないんじゃないか…」

こんな不安を感じる方も多いかもしれません。

でも、少なくとも“スキル”という観点から言えば、心配する必要はありません。

転職を考えるうえで重要なのは、「いかにその会社で活躍できるか」を証明できるかということです。 つまり、相手企業に「私は御社の課題を解決する能力がある」という課題解決力を示すことが本質なのです。

小さな経験でも、課題解決力は磨かれている

この「課題解決力」は、会社の規模や業界の範囲に左右されるものではありません。

むしろ、専門的な課題にどれだけ主体的に向き合い、深く理解して、自らの工夫と行動で乗り越えたか——その積み重ねによってこそ、力は磨かれます。

たとえば、

「どうすれば見た目を変えずに、よりひっくり返せる“メンコ”を作れるか?」

という課題に本気で取り組んだとします。

非常にニッチで一見ふざけたようなテーマですが、

- 投げる力を一定と仮定して発生する風圧を計算し、

- ”重さ”や”しなり”というキー要素を設定、その最適解を検討し、

- 材質や表面加工にも知見を持っている専門家と協力して工夫を凝らし…

こうして試行錯誤を重ねた結果、理想に近づくメンコが完成した。

このような経験は、たとえ市場性のないニッチな課題でも、高い課題解決能力を証明するものです。

「広く浅く」では本当の汎用性は生まれない

一方で、食品・機械・小売・不動産など、アルバイトで多様な業界を経験したとしても、ただ経験数が多いというだけでは「応用力のある人」とは思われにくいものです。

なぜなら、応用力を感じさせるのは“業界の数”ではなく、“課題をどう乗り越えたか”という中身だからです。

先ほどのメンコのように、ある一つの専門的な課題を深く突き詰めた経験こそが、その人の思考力・原因分析力・実行力を伝えてくれるのです。

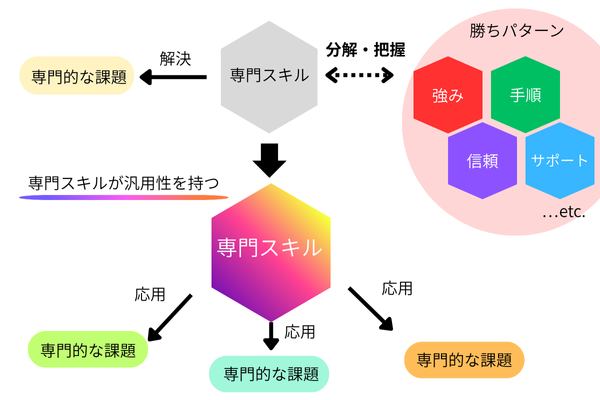

深めたスキルが、やがて“応用できる力”に育つ

本質的なスキル=問題解決力において大切なのは、

自分がどんな手順で成功に至ったのか、つまり、

- どう考えたか

- どう分析したか

- どう試したか

- 誰とどう協力したか

といった”「勝ちパターン」を言語化して把握すること”です。

それができれば、そのスキルは別の仕事や課題にも応用できるようになります。

つまり、専門性を深めることは、結果として“汎用性”を育てることにもつながるのです。

※どうすれば勝ちパターンを作れるのか気になるという方は、以下の記事で詳しく解説しています。

転職前にやっておきたい!自分の“勝ちパターン”の作り方と活かし方

転職前にやっておきたい!自分の“勝ちパターン”の作り方と活かし方 2. ポータブルスキルへの過信が生む“落とし穴”

現代のビジネス環境は変化が激しく、どの業界や職種にも通用する「ポータブルスキル」が注目されています。

たとえば、前章で紹介した「課題解決力」も代表的なポータブルスキルの一つ。キャリアの幅を広げ、市場価値を高めるうえでも確かに重要な能力です。

ただし、このポータブルスキルの獲得が“目的そのもの”になってしまうのは危険です。

スキルは「目的」にひもづいて初めて機能する

なぜなら、ポータブルスキルは、具体的な課題に適用されてこそ意味があるものだからです。

たとえば――

「顧客にもっと効果的に商品をPRしたい」という、明確な課題があったとしましょう。

その課題に取り組むために、

- PowerPointの使い方を勉強する

- 業界動向のニュースに目を通す

- 「伝わる話し方」の本を読む

といった行動を取るなら、それは実践に直結したスキル獲得です。

つまり「何のために学ぶのか」が明確な状態です。

一方で、

- 「なんとなく、資料作りにはPowerPointが必要らしいから」

- 「業界知識は重要らしいと聞いたから、とりあえずニュースアプリを登録」

- 「会話力ってどこでも役立つっていうし、この本が売れてるから読んでみよう」

このように、スキル自体の獲得が目的化してしまっている学習は、表面的になりがちです。

結果として、本当の意味での応用力や汎用性にはつながりません。

資格取得が“自己満足”で終わったり、学習が長続きしなかったりする原因の多くは、ここにあります。

学習は「課題解決の文脈」の中でこそ定着する

この考え方は、教育理論のひとつである「将来の学習への準備(PFL: Preparation for Future Learning)」とも深く関係しています。

PFLでは、正式な知識を学ぶ前に、

- 実際の課題に向き合ったり、

- 試行錯誤や比較検討を行ったりすることで、

その後の学習の“受け皿”が整い、理解力や応用力が高まるとされています。

つまり、「なぜこれを学ぶのか」が自分ごとになっている状態が、最も健全な学習の土台になるのです。

「今の課題」から逆算する学び方が、スキルを本物にする

健全なスキル獲得のプロセスとは、

- まず専門的で具体的な課題があること

- その課題を解決するために必要な情報・知識を探す

- 文献や他者から学び、実践する

という流れです。

この順序で学ぶからこそ、スキルは実用的なものとなり、再現性や応用力も育まれていきます。

逆に、「そろそろ何か学ばなきゃ」「新しいスキルを持っておかないと不安」といった焦りだけで始めた学習は、かえって成長から遠ざかる可能性があるのです。

スキルとは“現場で磨くもの”

例えるなら、「泳ぎ方」というスキルを身につけようとして、陸上で座学だけをしても意味がありません。

実際にプールに入り、水の抵抗や浮力といった“専門的な文脈”のなかで体を動かしながら繰り返し練習することで、初めて「泳げるようになる」わけです。

そして、その経験があるからこそ、川でも海でも対応できるようになる。

つまり、専門分野という“プール”で実践を積むことが、汎用スキルという“泳ぎ”を磨くことにつながるのです。

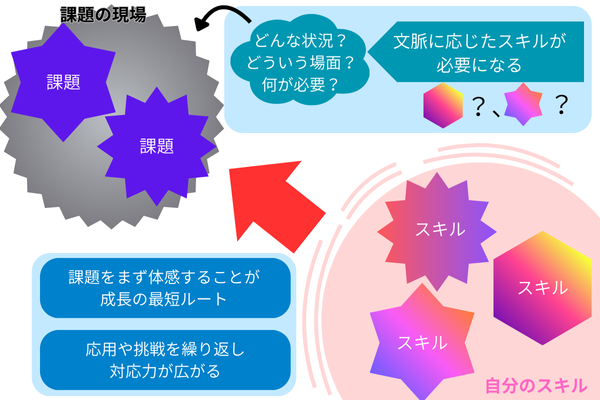

3. 専門性 × 汎用性の掛け算でキャリアは強くなる

ここまで、あなた固有の経験が、異なる場面でも通用するスキルへと変わるプロセスを見てきました。

ここで強調したいのは、専門性と汎用性は対立するものではなく、互いに磨き合う関係にあるということです。

とはいえ、その関係性は、置かれた文脈によって変化します。

だからこそ、「どんな状況で、どんなスキルが求められているのか」を捉え直し、自分のスキルを翻訳・適用する力が求められるのです。

求められているスキルの場面を意識する

たとえば「コミュニケーション能力」という一つのスキルを取っても、その中身は職場によってまったく異なります。

ある企業では、交渉力やプレゼンテーション力を駆使して、新規顧客と合意形成を図る『戦略的コミュニケーション』が重視される一方で、別の職場では、既存顧客からの多様な意見を丁寧にくみ取る『対話的コミュニケーション』が求められるかもしれません。

つまり、同じスキルでも、それがどのように表現され、どう機能するかは、スキルを必要とする“現場の課題”によって決まります。

この「状況に応じた柔軟性」=「応用力」こそ、「専門性を深めたからこそ身につく汎用性」の本質だと言えます。

とはいえ、企業がどんなスキルをどのように求めているのか、つまりスキルの“文脈”を理解することは、実際にその環境に身を置いてみないことには、なかなか得られません。

転職でも実際の課題に向き合うことが先

だからこそ、転職エージェントとの面談などを通じて、企業側のニーズに触れることは、自分のスキルを活かす新たな挑戦の入り口になります。

「将来の学習への準備(PFL)」という観点からも、「どんな場面で、どんな力が求められているのか」を知る行動が、スキルを進化させる最短ルートになるのです。

4. まとめ|スキルを「信じて使う」ことが、強みになる

あなたがこれまで培ってきた専門的な経験は、「今の会社でしか通用しない」といった限定的なものではありません。

むしろ、深く向き合ってきた課題のなかには、他の環境でも活かせる本質的なスキルの種が眠っています。

もちろん、ポータブルスキルを新たに学ぶことも大切ですが、焦って知識を詰め込んでも、それが実際に役立つとは限りません。

本当に必要なのは、目の前の具体的な課題に根ざした学びです。その積み重ねこそが、スキルの再現性や応用力を育てる近道になります。

もし、今の自分のスキルや成長環境に不安を感じているなら、その原因を「会社の規模」や「流行のスキル」に求めるのではなく、

「自分の専門性を活かせているか」「挑戦できているか」という視点で見直すことが、不安を乗り越えるヒントになります。

あなたの専門性は、すでに応用可能な力を備えています。あとは、その力を発揮できる文脈にどう適応するかだけ。

これまでの経験を活かしてきたあなたなら、転職というフィールドでも、自分なりの勝ちパターンを自然に展開していけるはずです。

ぜひ、自分の力を信じて、さらなる成長の一歩を踏み出してください。

※本記事の内容は以下の文献に示された知見をもとに構成・整理しています。

- 加藤真紀・相場大樹(2016)『専門と汎用コンピテンスの関係:日本の複数大学調査に基づく実証分析』一橋大学 森有礼高等教育国際流動化センター(No. WP2016-01)

https://arinori.hit-u.ac.jp/wp2022/wp-content/uploads/2016/04/WP2016-01.pdf - 吉田英彰(2022)『個別最適な学びの実現に関する検討:「未来の学習のための準備」研究に着目して』日本教育工学会論文誌 46(2), 393-403

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjet/46/2/46_45096/_pdf