ねえ、ねえ。アルマイト処理って、鉄とかアルミ以外の金属でもできるの?

アルマイト処理は、アルミニウム合金にしか使用できないよ。名前の通り。

やっぱりそうなんだ。でも・・・何で?

今回は、アルマイト処理について解説いたします。アルマイト処理は、アルミニウム合金とは切っても切れない頻出の加工方法です。

アルミニウムは軽くて加工しやすい一方で、傷がつきやすく錆びやすい特徴があります。その傷が原因で化学反応が起き製品が腐食することもあります。このようなアルミニウムの弱点を補うためにアルマイト加工(処理)が施されます。

メッキ処理とはどう違うの?

アルマイト処理の原理が分かれば、処理の違いだったり特性がわかるよ。

- アルマイト処理の原理についてわかる。

- アルマイト処理の目的がわかる。

- アルマイト処理で”できること”、”できないこと”がわかる。

アルマイト処理とは

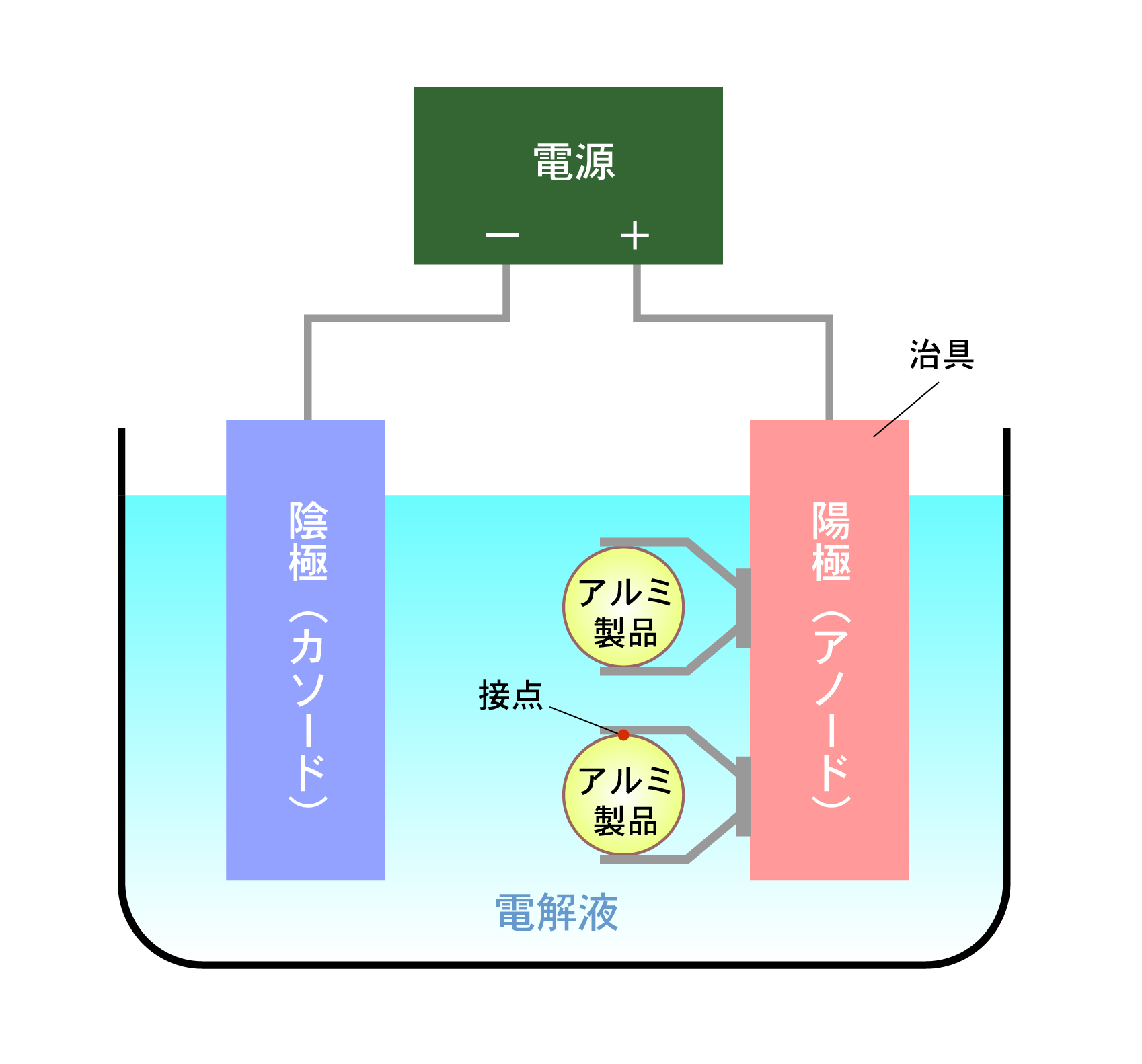

アルマイト加工(処理)とは、アルミニウムを陽極として電解処理を行い、耐久性の高い酸化皮膜を生成する表面処理のことです。

なるほど、わからん。

電解処理とは何か。酸化被膜とは何か。この辺りから説明するよ。

電気分解は理科の授業でやった気がする!

水の電気分解はなんとなく覚えている人も多いんじゃないかしら。

電気分解の陽極では酸化反応が起こって、陰極では還元反応が起こるってことを思い出してくれればいいわ。

アルマイト処理の原理

アルマイト加工(処理)は、電解質溶液中にアルミニウムを浸し、アルミニウムをとし陽極として電気を流します。すると溶液中で電気分解が進み、液中で発生した酸素と結合してアルミニウムの表面に酸化アルミニウムの皮膜が生成されます。

酸化被膜っていうのは、メッキみたいに金属の膜をつけるってこと?

メッキとは似てるけど、まるで違うものなの。

メッキは、酸化皮膜を除去し、アルミの素地を露出させた上で他の金属を乗せていく方法。

アルマイトは素材そのものに浸透して酸化被膜を生成させる方法なの。

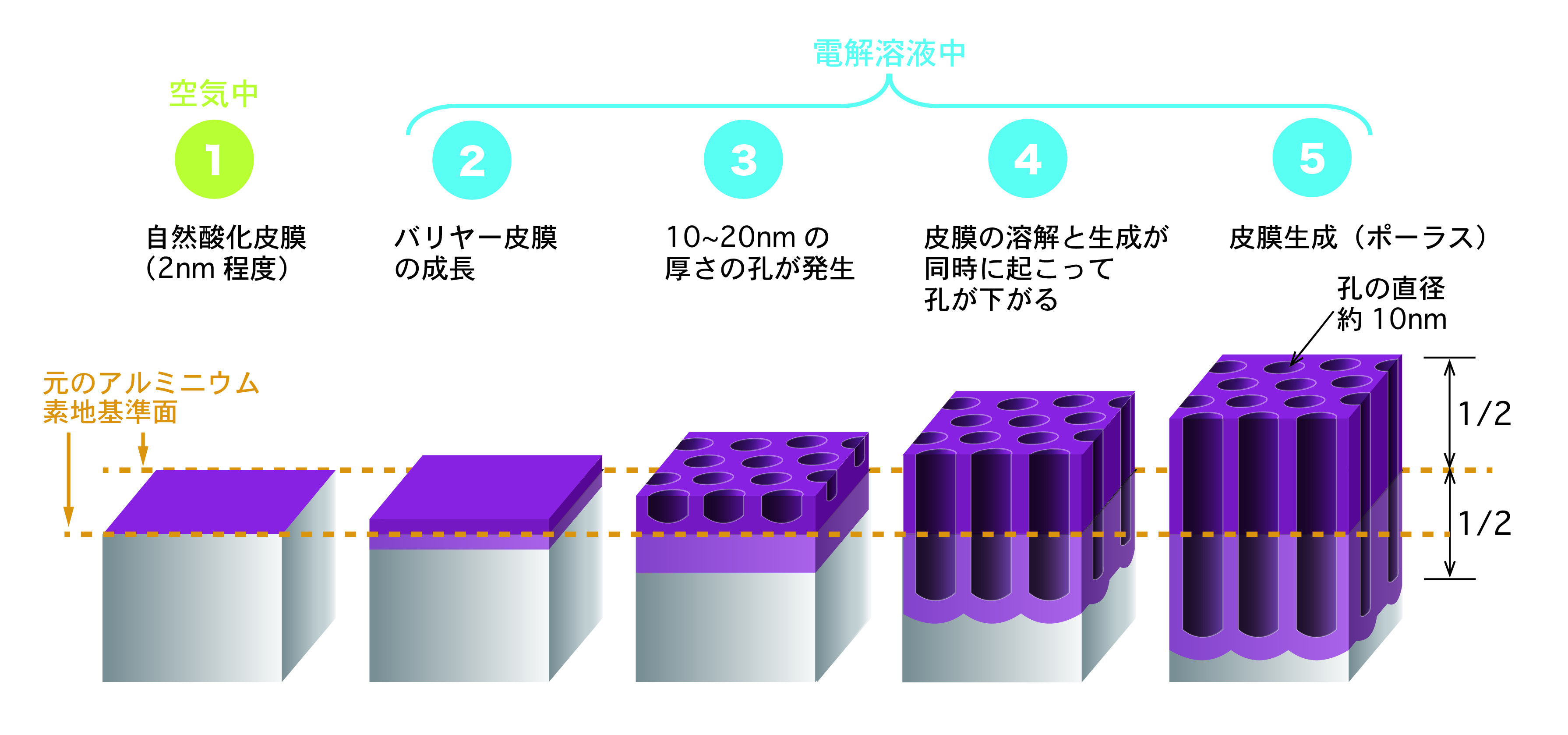

アルマイトはアルミの表面(元々の素地面)から上に成長皮膜、下に浸透皮膜というように上下に成長しています。

- 空気中には自然酸化皮膜として、2nm程度の酸化皮膜がある

- 電解液中でバリヤー層(酸化皮膜)が成長する

- 硫酸イオン(シュウ酸イオンなど)が内部に入り、局部的に皮膜が硫酸アルミニウム(シュウ酸など)となって溶出し、表面に無数の孔(ポア)が発生する。

- 酸化反応と皮膜の溶出反応とが同時に進行し孔(ポア)が下がるので絶縁層を形成し始める。

- 絶縁体となり孔(ポア)の成長が止まる。酸化皮膜は、1/2とアルミ素材に浸透する。

※形成される皮膜の厚さは、電解時間に比例します。

【アルマイトの拡大画像】

アルマイトの酸化被膜は金属素地から半分成長、半分浸透するんだ!

アルマイト処理の特徴

耐食性の向上

無処理のアルミニウムは化学的に活性で、水分や酸素、化学物質と反応しやすいため表面が変色・腐食しやすいですが、アルマイトは化学的に安定な酸化膜から形成され、封孔処理により皮膜の微細孔を塞ぐことで耐食性を向上させることが可能になります。

硬度や耐摩耗性の向上

アルミニウムの硬さはHv20~150(合金によって異なる)であるのに対し、アルマイトを施した場合はHv200~600程まで向上します。耐摩耗性も向上しますので摺動特性の向上も期待できます。

電気絶縁性が高くなる

金属であるアルミニウムは電気を流しますが、アルマイト皮膜は酸化アルミニウムであり、絶縁性を持つため電気を流しません。

着色できる

アルマイト皮膜の微細孔に染料を吸着させることで様々な色に着色することができます。

柔軟性がない

アルマイト皮膜は柔軟性が無いため、アルマイト処理後の部材を曲げたり加工したりすると、アルマイト皮膜が割れたり、剥がれたりします。

耐熱性が低い

通常のアルマイト皮膜は、100℃を超える環境下では、素材の熱膨張によりクラックや剥がれが発生してしまいます。

タッチ跡ができる

湿式の表面処理に共通する事象ですが、アルマイト処理は、通常、治具(処理物を支持または通電するために用いる支持具)にたて吊りにしたアルミニウム部品を各工程の処理を施す浴槽に順番に沈めていくことで実施します。そのため治具と触れている個所はアルマイト処理が施されず、この箇所はタッチ跡と呼ばれます。

アルマイト処理の種類

白アルマイト処理 (普通アルマイト)、(B2アルマイト)、(シルバーアルマイト)

白アルマイト処理とは、無色アルマイト処理のことを言います。一般的にアルマイト処理と言われる時は、この白アルマイト処理のことだと考えてください。生成される酸化皮膜の色は、基本的には無色透明です。材質によっては自然発色するため、やや黄色を帯びた色やグレー系になる場合があります。

硬質アルマイト処理

硬質アルマイト処理は、通常のアルマイトよりも硬く厚い被膜を生成したものです。通常のアルマイトと比較して、硬度(耐摩耗性)や耐食性、絶縁性、耐熱性などに優れています。白アルマイト加工(処理)の皮膜は5〜25μm程度ですが、硬質アルマイト加工(処理)は50μm程度となります。素材の性質が皮膜性能の差となって現れてきます。

着色アルマイト処理(カラーアルマイト)

着色アルマイト処理(カラーアルマイト)とは、アルマイト加工(処理)後、表面にできる孔(ポア)に有機染料、無機化合物などを吸着させて染色する方法です。この処理により、さまざまなカラーリングが可能となります。

アルマイト加工(処理)後、金属塩を溶解した浴中で電解を行って、金属または金属化合物を皮膜孔中に析出させて着色する方法もあります。これを電解着色と呼びます。

白アルマイトの呼び方ありすぎじゃない?

まったくよね…。人によって色調を大事にしたい意図があったりする場合があるから、特にシルバーアルマイトという呼び方をしていた場合は、仕様をよく確認することをおススメするわ。

アルマイト処理が行える金属

アルマイト処理はアルミ合金のみ対応可能です。

ただ、アルミ合金の中でもアルマイト処理に向いたものと向かないものがあります。鋳造用合金はアルマイトに向かないとされています。それは、鋳造用合金では不純物が多く、アルマイト層がうまく生成されないことが理由です。

一方、展伸用合金は、ジュラルミンなどがある2000番手はアルマイト処理が困難な合金として知られています。それは、2000番手では、導電性が高い銅の含有率が大きく、電流密度にムラが生じやすいことから、アルマイト層の厚さがバラツキ易いためです。同様の理由で、超々ジュラルミンである、A7075もアルマイトが特に困難な合金です。

| 合金の種類 | アルマイトの成膜性について | 白アルマイト | 硬質アルマイト |

|---|---|---|---|

| 純アルミ (1000番系) | アルミ以外の添加物が少ないため良質な被膜が得られる。 | ◎ | ◎ |

| Al-Cu系 (2000番系) | 添加物の影響により膜がしみやむらになりやすい。膜厚が厚い場合、面粗度が悪くなりやすい。 | △ | △ |

| Al-Mn系 (3000番系) | 硬質アルマイトは適する | △ | △ |

| Al-Si系 (4000番系) | アルマイト処理に適さない場合が多い。 | △ | △ |

| Al-Mg系 (5000番系) | A5052は良質な被膜が得られる。 | 〇 | ◎ |

| Al-Mg-Si系 (6000番系) | A6063は良質な被膜が得られる。 | 〇 | ◎ |

| Al-Zn-Mg系 (7000番系) | 添加物の影響により膜がしみやむらになりやすい。膜厚が厚い場合、面粗度が悪くなりやすい。 | △ | △ |

まとめ

- アルマイト処理は、アルミ合金特有の表面処理方法である。

- アルマイト処理は、メッキ処理と似ているが、処理の原理が異なる加工法である。

- 酸化被膜を生成することで耐食性や硬度・耐摩耗性を向上させることができ、被膜の厚い方がよりその特性が強い。

- 材料の添加物や不純物に影響されるため、アルミ合金の中でも適した合金種があり、また材料によっては色ムラ等が発生してしまう場合がある。

なんていうか、今回は『化学』だったね!

義務教育で教わる内容っていうのは、現代人の営みの基礎ってことを思い知らされるよね。

テオ…?

学校教育は大切です…!

誰かの心の声が聞こえる。